2-3. 足の骨とアーチの関係とは?支えるメカニズムを知ろう!

- 1. はじめに:足のアーチとは?

- 2. 足のアーチの基本構造とその機能

- 3. 足のアーチを支えるメカニズム

- 長腓骨筋:足首の安定とアーチ形成を支える縁の下の力持ち

- 第三腓骨筋:足首の安定とスムーズな歩行を支える知られざる存在

- 3-4.短腓骨筋:足首の安定と外反動作を支える、もう一つの要

- 5. 足のアーチを守るためのケア方法

- 6. まとめ:足のアーチの健康が全身の健康につながる

1. はじめに:足のアーチとは?

足は、単なる骨の集合体ではなく、歩行やランニング、立位時の安定性を保つために設計された高度な構造を持っています。その中でも特に重要なのが足のアーチです。

足のアーチは、衝撃吸収やバランス維持、エネルギー効率を向上させる役割を担っています。 これが崩れると、歩行障害やスポーツパフォーマンスの低下、さらには膝や腰への負担増加といった問題が発生します。

本記事では、足の骨とアーチの関係、支えるメカニズムについて詳しく解説します。

2. 足のアーチの基本構造とその機能

2-3-1. 足のアーチは3つの種類がある

足のアーチは、3つの主要なアーチによって形成されており、それぞれが異なる役割を果たしています。

🔹 1. 内側縦アーチ(土踏まず)

- 構成する骨:踵骨・距骨・舟状骨・楔状骨・第1~3中足骨

- 役割:

- クッション機能 を担い、歩行時の衝撃を吸収。

- 走る際のエネルギーリターンを高め、スムーズな動きをサポート。

- 土踏まずが正常に保たれることで、膝や腰の負担を軽減。

🔹 2. 外側縦アーチ

- 構成する骨:踵骨・立方骨・第4・第5中足骨

- 役割:

- 体重を支え、足全体の安定性を高める。

- 立位時に適切なバランスを維持する。

🔹 3. 横アーチ

- 構成する骨:楔状骨・立方骨・第1~5中足骨の基部

- 役割:

- 足の横幅の柔軟性を確保し、地面を踏みしめる際の力を分散。

- 正しい靴選びやインソールの重要性が影響する部分。

2-3-2. 足のアーチの形成と成長過程

足のアーチは、生まれつき形成されているわけではなく、成長過程で発達します。

- 幼児期:足のアーチは未発達で、ほぼ扁平な状態。

- 6歳頃:徐々にアーチが形成され始める。

- 成人期:足のアーチが完成し、衝撃吸収や歩行の役割を果たす。

- 高齢期:加齢とともにアーチが低下し、足のトラブルが増加。

アーチが崩れるとどうなる?

- 扁平足:内側縦アーチが低下し、足の疲労感が増加。

- ハイアーチ:アーチが高すぎて衝撃を吸収できず、膝や腰に負担がかかる。

- 外反母趾:横アーチの崩れによって、親指が変形。

3. 足のアーチを支えるメカニズム

3-1. 足の骨と靭帯の関係

足のアーチは、単に骨の形だけで維持されるわけではありません。骨と靭帯、筋肉の相互作用によって安定しています。

アーチを支える靭帯

- 足底腱膜(そくていけんまく):足裏に広がる強靭な靭帯で、内側縦アーチを保持。

- 足底靭帯:足根骨を繋ぎ、アーチが崩れないようにサポート。

- 長足底靭帯:外側縦アーチを安定させる。

3-2. 足のアーチを強化する筋肉

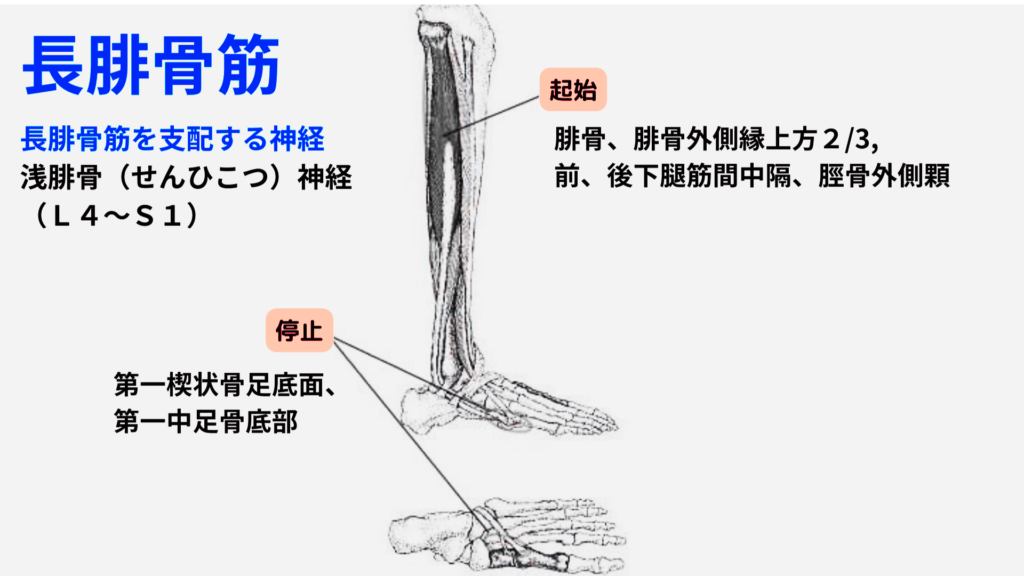

長腓骨筋:足首の安定とアーチ形成を支える縁の下の力持ち

長腓骨筋(ちょうひこつきん)は、短腓骨筋、第三腓骨筋と共に下腿の外側に位置する筋肉で、足首の安定や足裏のアーチ形成に深く関わっています。

まるで縁の下の力持ちのように、地味ながらも重要な役割を担っている長腓骨筋について、その機能やトラブル、ケア方法を詳しく解説します。

3-2₋1. 長腓骨筋とは:下腿外側の頼れる存在

長腓骨筋は、膝下から足首の外側を通って足裏へと繋がる細長い筋肉です。

(画像/動画):

- 長腓骨筋の位置を分かりやすく示す解剖図。

- 長腓骨筋、短腓骨筋、第三腓骨筋の位置関係を示すイラスト。

3-2₋1.1 起始と停止:足首を安定させる軌跡

- 起始: 腓骨頭、腓骨外側面の上方2/3、前後の下腿筋間中隔、脛骨外側顆

- 停止: 内側楔状骨(内側のアーチを構成する骨)の外側面、第1中足骨底部(親指の付け根にある骨)

起始部から停止部にかけて、長腓骨筋は足首の外側を通り、足裏へと回り込むような走行をしています。この走行が、足首の安定やアーチの形成に大きく貢献しています。

3-2₋1.2 神経支配:浅腓骨神経(L4・5、S1)

長腓骨筋は、浅腓骨神経(せんひこつしんけい)という神経によって支配されています。腰椎(L4・5)や仙骨(S1)から枝分かれした神経が、長腓骨筋の動きをコントロールしています。

3-2₋2. 長腓骨筋の働き:足首の安定とアーチサポート

長腓骨筋は、足首の動きや足裏の形状維持において、様々な役割を担っています。

3-2₋2.1 足関節の底屈と外反:スムーズな歩行を支える

- 底屈 (ていくつ): つま先を下げる動きをサポートします。

- 外反 (がいはん): 足裏を外側に向ける動きをサポートします。

これらの動きは、歩行時や走行時に、地面を捉え、スムーズな重心移動を促すために重要です。

3-2₋2.2 足裏のアーチを保つ:衝撃吸収とバランス維持

長腓骨筋は、足底の筋群と共に、足裏の3つのアーチ(内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチ)を支える役割を担っています。

- 内側縦アーチ: 土踏まずを形成し、衝撃吸収と推進力を高めます。

- 外側縦アーチ: 足の外側の安定性を高めます。

- 横アーチ: 足指の付け根部分のアーチを形成し、足裏全体のバランスを保ちます。

アーチが正常に機能することで、歩行時の衝撃を効率よく分散し、足首、膝、腰などへの負担を軽減することができます。

3-2₋2.3 着地時のバランス:スムーズな体重移動

長腓骨筋は、歩行時に足裏が地面に着地する際に、足部の安定性を保ち、スムーズな体重移動をサポートします。特に、不安定な場所や斜面を歩く際に、その機能が重要となります。

3-2₋2.4 母趾球への体重移動:効率的な蹴り出し

歩行時、かかとから着地し、足裏全体で地面を捉え、最終的には母趾球(親指の付け根にある膨らんだ部分)で地面を蹴り出す、という一連の動作が行われます。長腓骨筋は、この母趾球への体重移動をスムーズに行うために、重要な役割を担っています。

3-2₋3. 長腓骨筋の障害:放置すると悪化するリスク

長腓骨筋に過剰な負担がかかったり、柔軟性が低下したりすると、様々な障害を引き起こす可能性があります。

3-2₋3.1 腓骨筋腱炎:繰り返す痛みに注意

腓骨筋腱炎は、長腓骨筋腱や短腓骨筋腱に炎症が起こる疾患です。

- 原因: オーバーユース(使いすぎ)、足首の捻挫、扁平足、回内足など

- 症状: 足首の外側の痛み、腫れ、熱感、運動時の痛み

3-2₋3.2 腓骨筋腱滑車症候群:腱の亜脱臼

腓骨筋腱滑車症候群は、腓骨筋腱が本来の位置からずれ、亜脱臼(関節が完全に外れない状態)を起こす疾患です。

- 原因: 足首の捻挫、腓骨筋腱を支える組織の損傷など

- 症状: 足首の外側の痛み、不安定感、ポキポキ音がする

3-2₋3.3 その他の障害:関連痛や機能低下

長腓骨筋の機能低下は、足首だけでなく、膝や股関節、腰など、全身に影響を及ぼす可能性があります。

- 足首の不安定性: 捻挫を繰り返しやすい

- 膝の痛み: 膝関節への負担が増加し、膝痛の原因となる

- 股関節痛: 股関節の可動域が制限され、股関節痛を引き起こす

- 腰痛: 姿勢が悪くなり、腰への負担が増加し、腰痛の原因となる

3-2₋4. 長腓骨筋の触診と評価:専門家によるチェック

長腓骨筋の状態を正確に評価するためには、専門家(理学療法士、整体師など)による触診が必要です。

3-2₋4.1 触診方法:腓骨外側を触れる

- 患者を座位または臥位にし、足首を軽く背屈させます。

- 検者は、腓骨の外側、腓骨頭のすぐ遠位に指を当てます。

- 患者に足部を外側に抵抗してもらい、長腓骨筋の収縮を確認します。

3-2₋4.2 評価方法:可動域や筋力チェック

長腓骨筋の状態を評価するためには、以下の項目をチェックします。

- 足関節の可動域: 底屈、背屈、内反、外反の可動域を測定します。

- 長腓骨筋の筋力: 徒手筋力テスト(MMT)を用いて、長腓骨筋の筋力を評価します。

- 姿勢分析: 全身の姿勢を分析し、足首や脚のアライメントを確認します。

- 歩行分析: 歩行時の足首や脚の動きを観察し、異常がないか確認します。

3-2₋5. 長腓骨筋のケアとトレーニング:セルフケアも大切

長腓骨筋の障害を予防・改善するためには、日々のケアとトレーニングが重要です。

3-2₋5.1 ストレッチ:柔軟性を高める

長腓骨筋の柔軟性を高めるためには、以下のストレッチを行いましょう。

- アキレス腱ストレッチ: 壁に手をつき、アキレス腱を伸ばすストレッチ

- タオルストレッチ: 床に座り、足を伸ばして座り、タオルを足に引っ掛け、手前に引くストレッチ

3-2₋5.2 トレーニング:筋力強化と安定性向上

長腓骨筋の筋力を強化するためには、以下のトレーニングを行いましょう。

- チューブトレーニング: セラバンドなどのゴムチューブを使って、足首を外側に開くトレーニング

- カーフレイズ: かかとを上げ下げするトレーニング。内反しないように注意する

- バランスボール: バランスボールの上に立ち、バランスを取るトレーニング

3-2₋5.3 インソール:アーチサポートで負担軽減

アーチサポート付きのインソールを使用することで、長腓骨筋への負担を軽減することができます。

- インソールの選び方: 専門家(シューフィッターなど)に相談し、自分の足に合ったインソールを選びましょう。

3-2₋5.4 適切な靴選び:足に合った靴を履く

足に合わない靴は、長腓骨筋に過剰な負担をかける原因となります。

- 靴選びのポイント:

- つま先に1cm程度の余裕があるか

- かかとがしっかりとホールドされているか

- 靴底が適度に柔らかいか

- 足首が自由に動かせるか

3-2₋5.5 日常生活での注意点:姿勢と歩き方

日常生活でも、以下の点に注意することで、長腓骨筋への負担を軽減することができます。

- 正しい姿勢: 猫背にならないように、背筋を伸ばす

- 歩き方: かかとから着地し、足裏全体で地面を踏みしめる

- 長時間の立ち仕事: こまめに休憩を取り、ストレッチを行う

- 体重管理: 適切な体重を維持する

まとめ:長腓骨筋を大切に、快適な毎日を

長腓骨筋は、足首の安定や足裏のアーチ形成に重要な役割を担っています。日々のケアとトレーニングを継続し、長腓骨筋を大切にすることで、足のトラブルを予防し、快適な毎日を送りましょう。

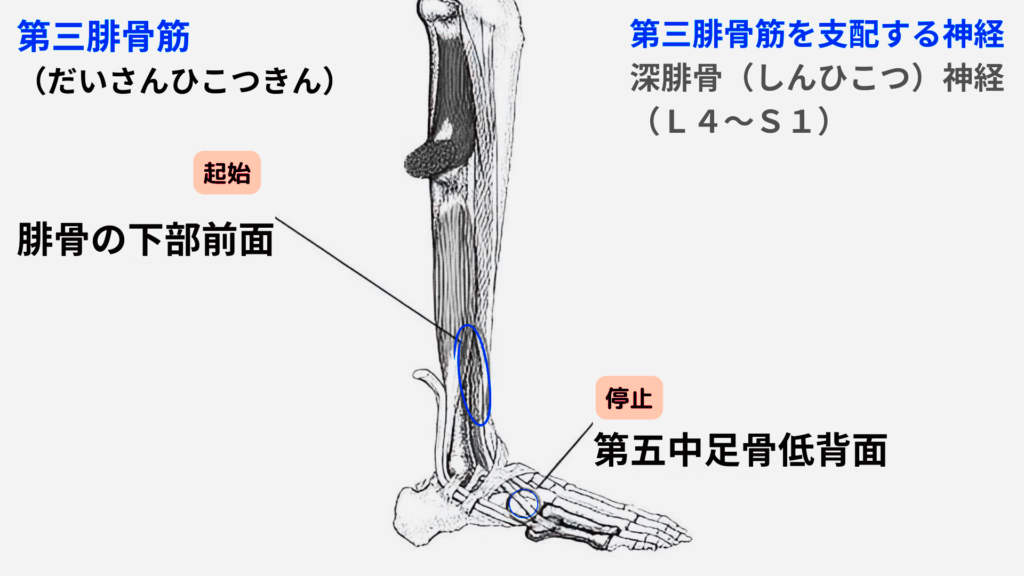

第三腓骨筋:足首の安定とスムーズな歩行を支える知られざる存在

第三腓骨筋(だいさんひこつきん)は、長腓骨筋や短腓骨筋と共に下腿の外側に位置する筋肉で、足首の動きや歩行時のバランスに貢献しています。その存在はあまり知られていませんが、足首の安定とスムーズな歩行を支える上で、重要な役割を担っています。

3-3₋1. 第三腓骨筋とは:長趾伸筋の相棒

第三腓骨筋は、長趾伸筋という足指を反らせる筋肉の一部が枝分かれしてできた筋肉です。そのため、長趾伸筋と closely connected しており、その働きをサポートする役割を担っています。

3-3₋1. 1 起始と停止:第五中足骨へ

- 起始: 腓骨の下部前面

- 停止: 第五中足骨底背面(小指の付け根にある骨)

起始部から停止部にかけて、第三腓骨筋は下腿の外側を下行し、足首の前側を通って足の外側へと繋がっています。

3-3₋1. 2 欠損率:約5%の人が持っていない

第三腓骨筋は、人によって先天的に欠損していることがあり、日本人の約5%には存在しないと言われています。そのため、第三腓骨筋がないからといって、特に問題があるわけではありません。

3-3₋1. 3 神経支配:深腓骨神経(L4~S1)

第三腓骨筋は、深腓骨神経(しんひこつしんけい)という神経によって支配されています。腰椎(L4~S1)から枝分かれした神経が、第三腓骨筋の動きをコントロールしています。

3-3₋2. 第三腓骨筋の働き:足首の背屈と外反をサポート

第三腓骨筋は、主に足関節の背屈と外反という2つの動きに関与しています。

3-3₋2.1 足関節の背屈と外反:スムーズな歩行を支える

- 背屈 (はいくつ): 足首を反らせ、つま先を上げる動きをサポートします。

- 外反 (がいはん): 足裏を外側に向ける動きをサポートします。

これらの動きは、歩行時や走行時に、足首を安定させ、スムーズな体重移動を促すために重要です。特に、不整地や斜面を歩く際に、その機能が発揮されます。

3-3₋2.2 日常生活とスポーツ:様々な場面で活躍

第三腓骨筋は、日常生活の様々な場面で活躍しています。

- 歩行: 足裏と地面が向き合うように補助し、スムーズな歩行をサポートします。

- 走行: 着地時の衝撃を吸収し、足首の安定性を高めます。

また、スポーツにおいても、以下のような場面で貢献しています。

- トレッキング: 不整地でのバランスを保ち、足首の捻挫を予防します。

- ビーチバレー: 砂浜でのジャンプや移動をスムーズに行えるようにサポートします。

- その他、多くのスポーツ: ジャンプ、ランニング、切り返しなど、様々な動作において、足首の安定性を高め、パフォーマンス向上に貢献します。

3-3₋3. 第三腓骨筋と関連する疾患:捻挫に注意

第三腓骨筋の機能が低下したり、損傷したりすると、以下のような疾患を引き起こす可能性があります。

3-3₋3.1 内反捻挫:足首を内側にひねる

内反捻挫は、足首を内側にひねることで、靭帯を損傷する怪我です。第三腓骨筋は、足首の外反をサポートする役割を担っているため、この筋肉が弱いと、内反捻挫を起こしやすくなる。

3-3₋4. 第三腓骨筋の評価:専門家によるチェックとセルフチェック

第三腓骨筋の状態を正確に評価するためには、専門家(理学療法士、整体師など)によるチェックが必要です。また、セルフチェックを行うことで、日頃から自分の足の状態を把握することができます。

3-3₋4..1 専門家による評価:可動域や筋力チェック

専門家は、以下の項目をチェックして、第三腓骨筋の状態を評価します。

- 足関節の可動域: 背屈、底屈、内反、外反の可動域を測定します。

- 第三腓骨筋の筋力: 徒手筋力テスト(MMT)を用いて、第三腓骨筋の筋力を評価します。

- 姿勢分析: 全身の姿勢を分析し、足首や脚のアライメントを確認します。

- 歩行分析: 歩行時の足首や脚の動きを観察し、異常がないか確認します。

3-3₋4.2 セルフチェック:足指の動きをチェック

自宅でできるセルフチェックとしては、足指の動きを確認する方法があります。

- 方法:

- 椅子に座り、足を床につけます。

- 足首を固定し、足指だけを上下に動かします。

- 第三腓骨筋が فعال화 している場合、小指側を持ち上げる際に、足首の前外側に筋肉の収縮を感じることができます。

3-3₋5. 第三腓骨筋のケアとトレーニング:健やかな足元のために

第三腓骨筋の障害を予防・改善するためには、日々のケアとトレーニングが重要です。

3-3₋5.1 ストレッチ:柔軟性を高める

第三腓骨筋の柔軟性を高めるためには、以下のストレッチを行いましょう。

- 他動的なストレッチ: 足首を他動的に(誰かに手伝ってもらって)極端な内反と底屈位にもっていくストレッチ。

- タオルを使ったストレッチ: タオルを足に引っ掛け、内側に引っ張るストレッチ。

3-3₋5.2 トレーニング:筋力強化と機能改善

第三腓骨筋を効果的に鍛えるためには、以下のトレーニングを行いましょう。

- 背屈運動: チューブやダンベルなどを使って、足首を背屈させる運動。

- タオルギャザー: 床に置いたタオルを足指でたぐり寄せる運動(既に紹介済)。

3-3₋5.3 日常生活での注意点:足に優しい生活を

- 適切な靴選び: 足に合った靴を選び、足指を圧迫しないようにしましょう。

- 長時間の立ち仕事: こまめに休憩を取り、足を休ませましょう。

- 姿勢: 姿勢を正し、足への負担を軽減しましょう。

まとめ:第三腓骨筋を意識して、より快適な歩行を

第三腓骨筋は、足首の安定やスムーズな歩行を支える、縁の下の力持ちのような存在です。日々のケアとトレーニングを継続し、第三腓骨筋を意識することで、足のトラブルを予防し、より快適な歩行を実現しましょう。

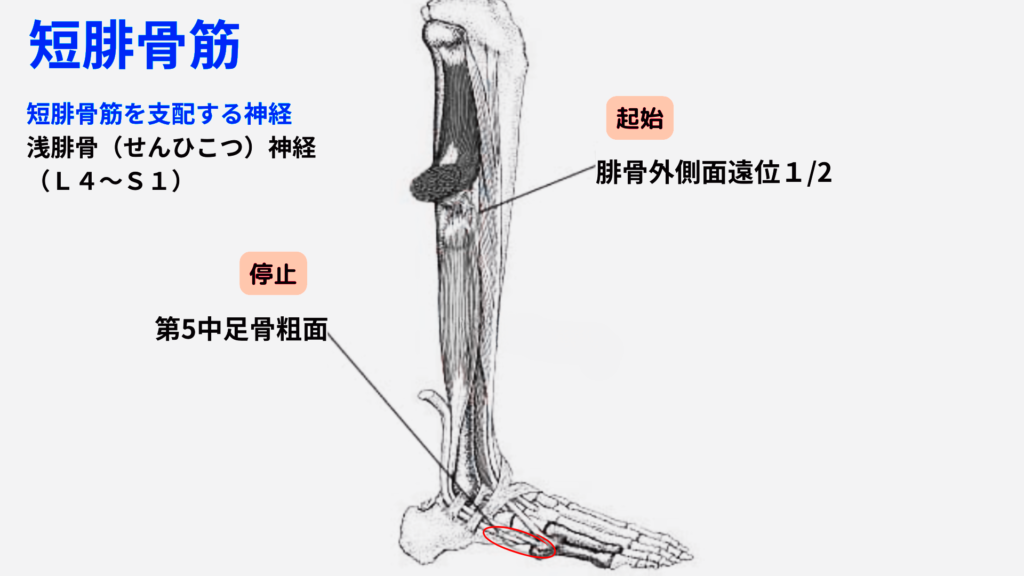

3-4.短腓骨筋:足首の安定と外反動作を支える、もう一つの要

長腓骨筋と並んで、下腿の外側に位置する短腓骨筋(たんぴこつきん)。その名が示すように、長腓骨筋に覆われ、ひっそりと足首の安定と外反動作を支える、もう一つの重要な筋肉です。

今回は、短腓骨筋に焦点を当て、その機能や特徴、ケア方法を詳しく解説します。

3-4-1. 短腓骨筋とは:腓骨を彩る名脇役

短腓骨筋は、長腓骨筋と同様に、下腿の外側区画に属する筋肉ですが、長腓骨筋の深層に位置しています。

3-4-1.1 起始と停止:第五中足骨へ

- 起始: 腓骨外側面の遠位1/2

- 停止: 第五中足骨粗面(小指の付け根にある骨の隆起)

長腓骨筋が足底を通って内側の骨に付着するのに対し、短腓骨筋は足首の外側を通り、第五中足骨に直接付着しています。

3-4-1.2 神経支配:浅腓骨神経(L4~S1)

長腓骨筋と同様に、浅腓骨神経(せんひこつしんけい)という神経によって支配されています。腰椎(L4・5)や仙骨(S1)から枝分かれした神経が、短腓骨筋の動きをコントロールしています。

3-4-2. 短腓骨筋の働き:足関節の安定と外反動作

短腓骨筋は、長腓骨筋と協力して、足関節の安定と外反動作をサポートします。

3-4-2.1 足関節の底屈と外反:スムーズな歩行を支える

- 底屈 (ていくつ): つま先を下げる動きをサポートします。長腓骨筋の補助筋として機能します。

- 外反 (がいはん): 足裏を外側に向ける動きをサポートします。長腓骨筋と共に、足関節の外反における主動筋として機能します。

これらの動きは、歩行時や走行時に、足部を地面に適合させ、スムーズな重心移動を促すために重要です。

3-4-2.2 不安定な路面での安定性:バランスを保つ

短腓骨筋は、特に路面が不安定な場所を歩行する際に、足首の安定性を高め、バランスを保つために重要な役割を果たします。

3-4-2.3 スポーツ動作:様々な運動をサポート

短腓骨筋は、陸上競技をはじめとする、様々なスポーツ動作において重要な役割を果たします。

- ランニング: 着地時の衝撃を吸収し、足首の安定性を高めます。

- ジャンプ: 踏み切り時の力を地面に伝えやすくし、ジャンプ力を高めます。

- 方向転換: 素早い方向転換を可能にし、俊敏性を高めます。

3-4-3. 短腓骨筋の機能不全:足関節の不安定化

短腓骨筋の機能が低下したり、損傷したりすると、足関節の安定性が損なわれ、様々な問題を引き起こす可能性があります。

3-4-3.1 足関節捻挫:繰り返す内反捻挫に注意

短腓骨筋は、足首が内側に捻られるのを防ぐ役割を担っています。そのため、短腓骨筋が弱いと、足関節を内側にひねってしまう内反捻挫を起こしやすくなります。特に、過去に内反捻挫を繰り返している場合は、短腓骨筋の機能不全が疑われます。

3-4-3.2 腓骨筋腱炎:腱の炎症

腓骨筋腱炎は、短腓骨筋腱や長腓骨筋腱に炎症が起こる疾患です。

- 原因: オーバーユース(使いすぎ)、足首の捻挫、不適切な靴など

- 症状: 足首の外側の痛み、腫れ、熱感、運動時の痛み

3-4-3.3 腓骨筋腱脱臼:腱のズレ

腓骨筋腱脱臼は、腓骨筋腱が本来の位置からずれ、亜脱臼(関節が完全に外れない状態)を起こす疾患です。

- 原因: 足首の捻挫、腓骨筋腱を支える組織の損傷など

- 症状: 足首の外側の痛み、不安定感、ポキポキ音がする

3-4-4. 短腓骨筋の評価:専門家によるチェック

短腓骨筋の状態を正確に評価するためには、専門家(理学療法士、整体師など)による触診が必要です。

3-4-4. 1 触診方法:腓骨外側面を触れる

- 患者を座位または臥位にし、足首を軽く背屈させます。

- 検者は、腓骨の外側面、腓骨外果(外くるぶし)の後ろ側に指を当てます。

- 患者に足部を外側に抵抗してもらい、短腓骨筋の収縮を確認します。

3-4-4. 2 評価方法:可動域や筋力チェック

短腓骨筋の状態を評価するためには、以下の項目をチェックします。

- 足関節の可動域: 底屈、背屈、内反、外反の可動域を測定します。

- 短腓骨筋の筋力: 徒手筋力テスト(MMT)を用いて、短腓骨筋の筋力を評価します。

- 姿勢分析: 全身の姿勢を分析し、足首や脚のアライメントを確認します。

- バランス評価: 片足立ちやバランスボードなどを用いて、バランス能力を評価します。

3-4-5. 短腓骨筋のケアとトレーニング:足首を安定させるために

短腓骨筋の障害を予防・改善するためには、日々のケアとトレーニングが重要です。

3-4-5.1 ストレッチ:柔軟性を高める

短腓骨筋の柔軟性を高めるためには、以下のストレッチを行いましょう。

- 足関節内反ストレッチ: 膝を曲げた状態で座り、ストレッチする側の足を反対側の膝の上に置きます。手で足首を持ち、ゆっくりと内側に倒します。

3-4-5.2 トレーニング:筋力強化と機能改善

短腓骨筋を効果的に鍛えるためには、以下のトレーニングを行いましょう。

- 外反運動: セラバンドなどのゴムチューブを使って、足首を外側に開くトレーニング

- バランスボール: バランスボールの上に立ち、バランスを取るトレーニング

- カーフレイズ(内反予防): カーフレイズを行う際、足首が内側に倒れないように意識する

3-4-5.3 足関節捻挫:繰り返す内反捻挫に注意

短腓骨筋は、足首が内側に捻られるのを防ぐ役割を担っています。そのため、短腓骨筋が弱いと、足関節を内側にひねってしまう内反捻挫を起こしやすくなります。特に、過去に内反捻挫を繰り返している場合は、短腓骨筋の機能不全が疑われます。

3-4-5.4腓骨筋腱炎:腱の炎症

腓骨筋腱炎は、短腓骨筋腱や長腓骨筋腱に炎症が起こる疾患です。

- 原因: オーバーユース(使いすぎ)、足首の捻挫、不適切な靴など

- 症状: 足首の外側の痛み、腫れ、熱感、運動時の痛み

3-4-5.5 腓骨筋腱脱臼:腱のズレ

腓骨筋腱脱臼は、腓骨筋腱が本来の位置からずれ、亜脱臼(関節が完全に外れない状態)を起こす疾患です。

- 原因: 足首の捻挫、腓骨筋腱を支える組織の損傷など

- 症状: 足首の外側の痛み、不安定感、ポキポキ音がする

3-4-6. 短腓骨筋の評価:専門家によるチェック

短腓骨筋の状態を正確に評価するためには、専門家(理学療法士、整体師など)による触診が必要です。

3-4-6.1 触診方法:腓骨外側面を触れる

- 患者を座位または臥位にし、足首を軽く背屈させます。

- 検者は、腓骨の外側面、腓骨外果(外くるぶし)の後ろ側に指を当てます。

- 患者に足部を外側に抵抗してもらい、短腓骨筋の収縮を確認します。

3-4-6.2 評価方法:可動域や筋力チェック

短腓骨筋の状態を評価するためには、以下の項目をチェックします。

- 足関節の可動域: 底屈、背屈、内反、外反の可動域を測定します。

- 短腓骨筋の筋力: 徒手筋力テスト(MMT)を用いて、短腓骨筋の筋力を評価します。

- 姿勢分析: 全身の姿勢を分析し、足首や脚のアライメントを確認します。

- バランス評価: 片足立ちやバランスボードなどを用いて、バランス能力を評価します。

3-4-7. 短腓骨筋のケアとトレーニング:足首を安定させるために

短腓骨筋の障害を予防・改善するためには、日々のケアとトレーニングが重要です。

3-4-7. 1 ストレッチ:柔軟性を高める

短腓骨筋の柔軟性を高めるためには、以下のストレッチを行いましょう。

- 足関節内反ストレッチ: 膝を曲げた状態で座り、ストレッチする側の足を反対側の膝の上に置きます。手で足首を持ち、ゆっくりと内側に倒します。

3-4-7. 2 トレーニング:筋力強化と機能改善

短腓骨筋を効果的に鍛えるためには、以下のトレーニングを行いましょう。

- 外反運動: セラバンドなどのゴムチューブを使って、足首を外側に開くトレーニング

- バランスボール: バランスボールの上に立ち、バランスを取るトレーニング

- カーフレイズ(内反予防): カーフレイズを行う際、足首が内側に倒れないように意識する

3-4-7. 3 日常生活での注意点:足首に優しい生活を

- 適切な靴選び: 足に合った靴を選び、足首をしっかりサポートするハイカットシューズなどを活用する。

- テーピング: 不安な場合は、テーピングで足首を補強する。

- 足首周りの筋力強化: 日常的に足首周りの筋肉を意識して使うようにする。

- 歩く路面: なるべく平坦な路面を選んで歩くようにする。に合った靴を選び、足首をしっかりサポート

まとめ:短腓骨筋を鍛え、内反捻挫を予防

短腓骨筋は、足首の安定性を高め、内反捻挫を予防するために重要な筋肉です。日々のケアとトレーニングを継続し、短腓骨筋を意識することで、足首のトラブルを予防し、快適な毎日を送りましょう。

4. 正しい歩行がアーチの維持に重要

間違った歩き方がアーチを崩す原因になります。

- かかと着地 → 足裏全体 → つま先蹴り出し の流れが理想的。

- 歩行時に膝が内側に入る「ニーイントゥーアウト」はNG。

- インソールを活用し、適切なサポートを取り入れる。

5. 足のアーチを守るためのケア方法

5-1. セルフチェック:「あなたのアーチは正常?」

- 素足で紙の上に立ち、足裏の形をチェック。

- 内側縦アーチがほぼない場合は扁平足の可能性。

- 土踏まずが極端に高い場合はハイアーチの可能性。

5-2. 足のアーチを強化するトレーニング

- タオルギャザー:足指を使ってタオルを引き寄せる。

- カーフレイズ:つま先立ち運動で足裏の筋肉を強化。

- 足指ストレッチ:柔軟性を向上し、バランスを整える。

5-3. 正しい靴選びのポイント

- 土踏まずのサポートがある靴を選ぶ。

- 横アーチを守るため、幅が狭すぎない靴を履く。

- 適切なインソールを使用し、足の形に合ったサポートを確保。

6. まとめ:足のアーチの健康が全身の健康につながる

6-1. 本記事の要点まとめ

- 足のアーチは 3種類(内側縦・外側縦・横) で構成。

- 正しい歩行と適切な靴選びがアーチの健康維持に不可欠。

- アーチの崩れは、膝や腰の痛みにも影響を与える。

6-2. 今日からできるケア習慣

- 足のセルフチェックを行う。

- ストレッチや筋力トレーニングを取り入れる。

- 適切な靴やインソールを選ぶ。

足のアーチを意識し、日常の動作を改善することで、健康な足と快適な生活を手に入れましょう!

【最新情報を漏らさないために!】

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!

登録方法はとっても簡単!

👉ここをクリック👈

メルマガ登録で得られる特典:

無料で足のお悩みや体の悩みをアドバイス(1回限り:有料級のコンサル)

- 最新情報の先行公開

- 有料級限定キャンペーン・特典のご案内

- 有料級実践的なアドバイス

今すぐ登録して、あなたも特別なコミュニティの認識になりませんか!

お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)

内容: ブログ内参考

足からの整体ケア&全身体操

場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)

時間:午前11時~12時

料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円

個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)

コメント