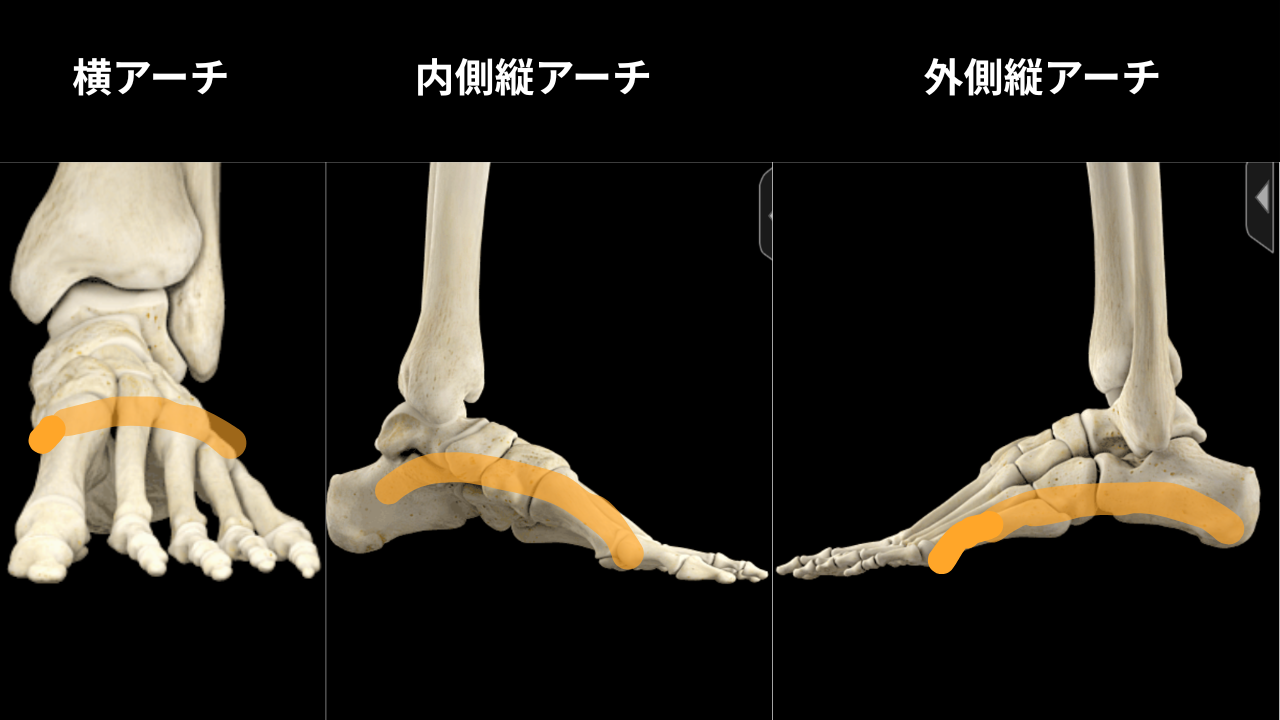

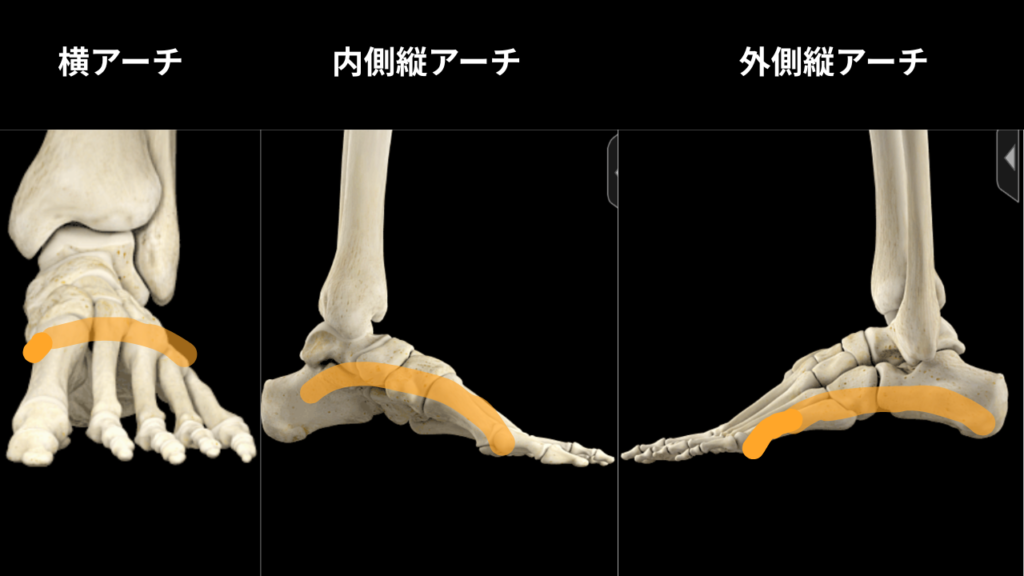

人間の足は単なる「板」ではありません。

足底には3つのカーブ(アーチ)が存在し、この立体構造こそが全身を支える基礎になっています。

このアーチがなければ、歩行・走行時に衝撃を吸収できず、骨や筋肉・関節に過度なストレスがかかるのです。

第1章:足のアーチとは?──全身を支える3つの機能的カーブの基礎知識

✅ 3つのアーチとは?

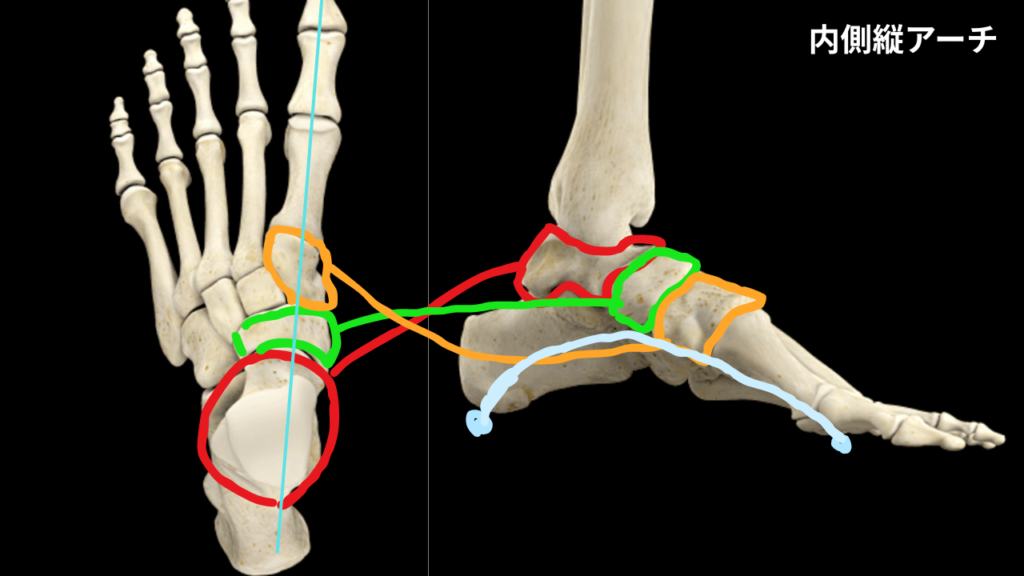

- 内側縦アーチ

→ 親指側の踵から母趾の付け根を結ぶ、最も高くて柔軟なアーチ - 外側縦アーチ

→ 小指側の踵から小趾の付け根を結ぶ、低くて安定性を担うアーチ - 横アーチ

→ 足の甲の前方、中足骨同士をつなぐ横方向のアーチ

✅ アーチを構成する組織

3つのアーチは、以下のような組織の連携で形作られています:

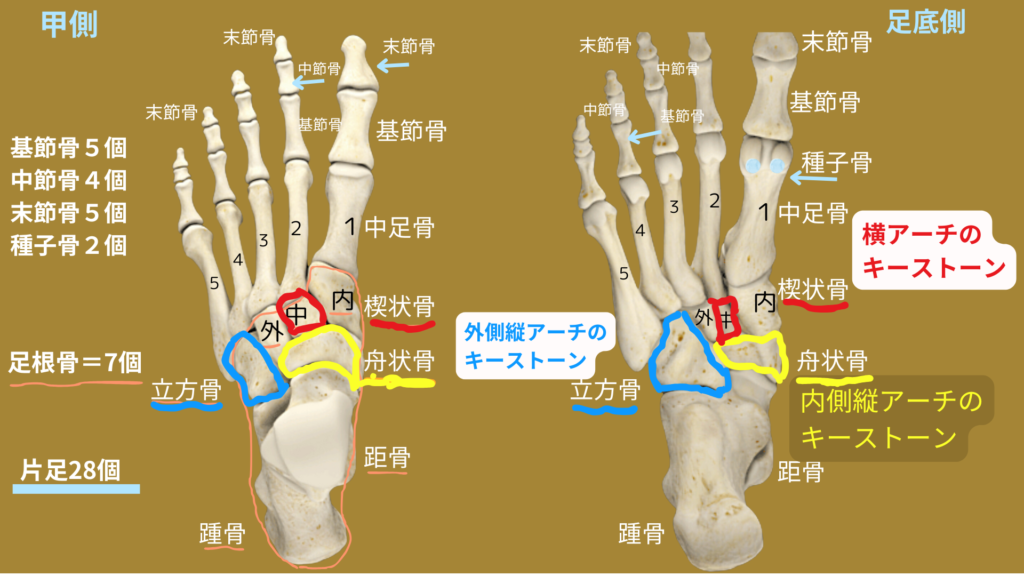

- 骨格構造(踵骨、距骨、舟状骨、中足骨など)

- 靭帯(足底腱膜、長・短足底靭帯、横中足靭帯など)

- 筋肉(短母趾屈筋、虫様筋、母趾外転筋などの内在筋)

- 神経(脛骨神経の分枝が足底部に分布)

- 関節(ショパール関節、リスフラン関節など)

これらが“アーチの橋梁”のように協調し、柔軟でしなやかな構造をつくっています。

✅ アーチが果たす3つの役割

- 衝撃吸収

歩行・走行時に生じる衝撃を分散。クッションのような役割。 - 安定性とバランス

不整地や片足立ち時におけるバランス制御の鍵となる。 - 推進力の補助

足指で地面を蹴り出す動作を支える土台になる。

✅ アーチが崩れると何が起きる?

- 偏平足・浮き指・外反母趾

- 膝痛、股関節痛、腰痛などの連鎖

- 疲れやすさ・足裏の張り・運動パフォーマンスの低下

つまりアーチの崩れは、全身の連動に悪影響を及ぼす「見えない原因」なのです。

第2章:内側縦アーチ──最も高く最も重要な「衝撃吸収の要」

足の3つのアーチの中でも、最も高さがあり機能的に重要なのが内側縦アーチ(ないそくたてあーち)です。

このアーチが正しく機能していることで、地面からの衝撃が吸収され、膝や腰、背骨に伝わる負担が大幅に軽減されます。

また、歩行や走行時の“しなり”を生み出し、推進力の源となるアーチでもあります。

✅ 内側縦アーチを構成する骨・靭帯・筋肉

■ 主な骨構造

- 踵骨(しょうこつ):かかとの骨、アーチの基礎

- 距骨(きょこつ):足首の中枢、体重の受け渡し役

- 舟状骨(しゅうじょうこつ):アーチ中央、柔軟性の要

- 楔状骨(けつじょうこつ)群:前足部を支える骨

- 第1中足骨:親指の付け根、蹴り出しの最終点

■ 主な靭帯と筋肉

- 足底腱膜:踵から足指に張る強靭な膜。アーチを吊り橋のように支える

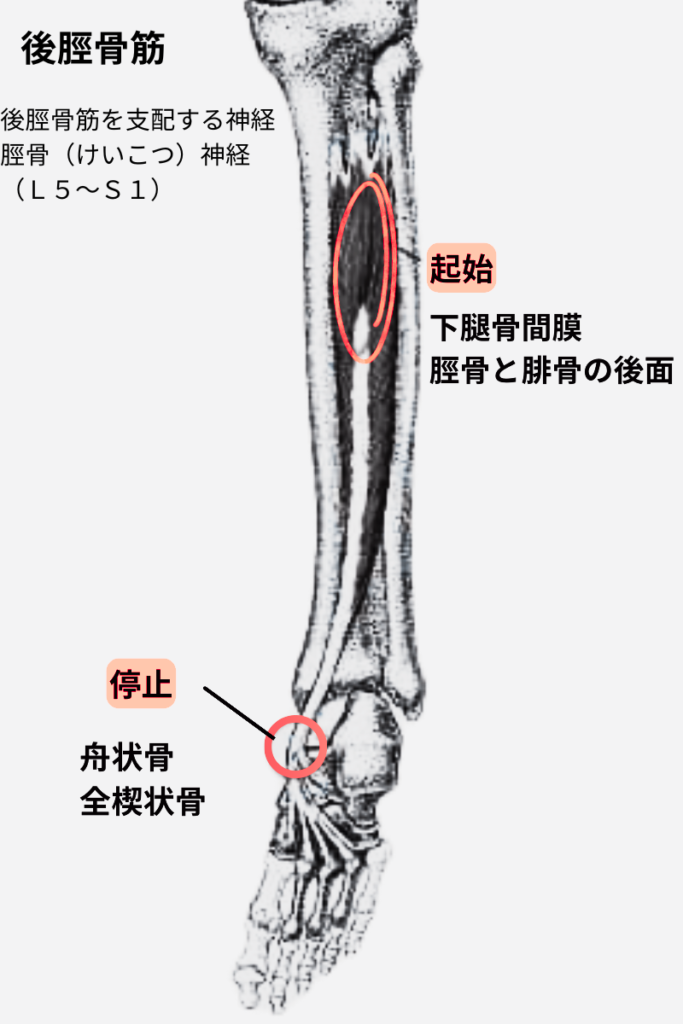

- 後脛骨筋:内側から舟状骨を持ち上げるインナーマッスル

- 長母趾屈筋/長趾屈筋:足裏に沿って走る深層筋群

- 母趾外転筋・短母趾屈筋:足裏前方でアーチを補助

アーチ構造において、最も重要な役割を果たすのがキーストーンと呼ばれる部分です。キーストーンは、アーチの一番上に位置し、アーチ全体を支える役割を担っています。

足のアーチの場合、内側縦アーチのキーストーンは舟状骨、外側縦アーチのキーストーンは立方骨、横アーチのキーストーンは中間楔状骨に相当します。これらの骨が歪んでしまうと、アーチ全体が崩れやすくなります。

✅ 神経と関節の関わり

- 脛骨神経の枝が内側足底神経として内在筋を支配

- ショパール関節・距舟関節などがアーチの柔軟性を担保

これらの組織が「しなるアーチ」「崩れない支え」を両立させることで、足の柔軟性と安定性を同時に保っているのです。

✅ 内側縦アーチの主な役割

- 衝撃の吸収と分散

→ ジャンプ・着地・走行時に働き、膝や腰への負担を大きく軽減 - しなりとバネの機能

→ 歩行やランニングでの“蹴り出し”動作の質を決定づける - 姿勢保持とバランス感覚

→ 足首・膝・骨盤の位置に影響し、全身の重心バランスを制御

✅ アーチが崩れると…「偏平足」から始まる不調の連鎖

内側縦アーチが潰れると、いわゆる偏平足(へんぺいそく)になります。

これは足裏のクッションが失われ、以下のような問題が起きやすくなります。

- 足裏の疲労感や重だるさ

- 膝の内側痛(内側側副靭帯への過剰負荷)

- 骨盤の前傾・腰椎過伸展による腰痛

- 外反母趾・巻き爪・浮き指などの足指トラブル

- 足首の不安定さによるねんざ癖や転倒リスク

つまり、内側縦アーチは「足裏のバネ」であると同時に、「姿勢と安定の司令塔」でもあるのです。

✅ アーチを守る・再構築するためには?

- 内在筋を鍛える(母趾屈筋・後脛骨筋の活性)

- 足底腱膜をケアする(ストレッチ・マッサージ)

- 歩き方を見直す(重心を親指に乗せる)

- 必要に応じてアーチサポート付きインソールを使用する

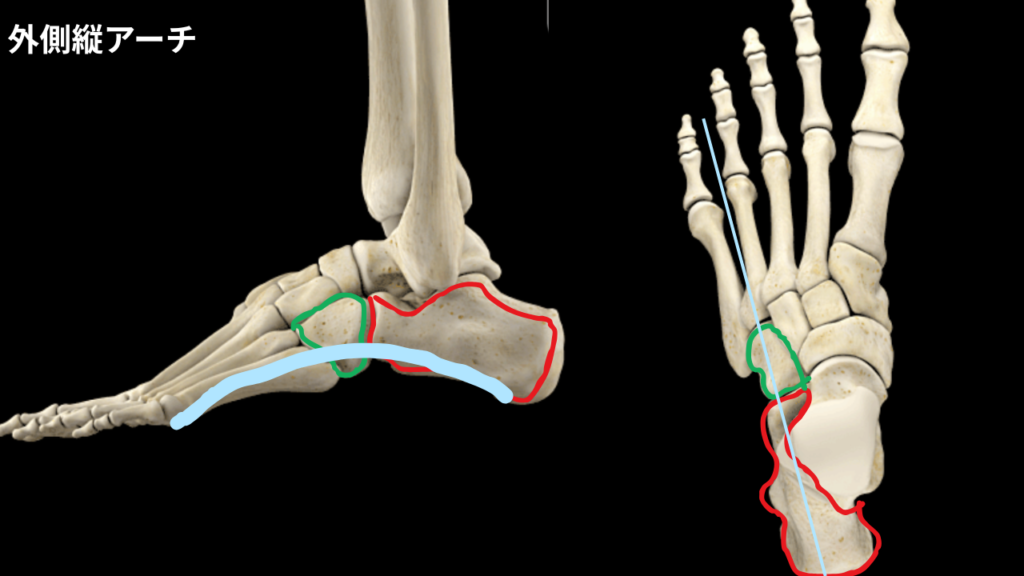

第3章:外側縦アーチ──バランスと安定の「静かな支柱」

外側縦アーチ(がいそくたてアーチ)は、足の小指側に沿って走る比較的低いアーチで、地味ながら非常に重要な“安定性の支柱”です。

このアーチがあることで、足は地面との接触を保ちながらバランスよく立つ・歩く・走ることが可能になります。

✅ 外側縦アーチを構成する骨・靭帯・筋肉

■ 主な骨構造

- 踵骨(しょうこつ):足のかかと。内外アーチの基礎

- 立方骨(りっぽうこつ):外側の足中央に位置。要となる骨

- 第5中足骨:小指の付け根につながる骨。アーチの前端

この3つの骨が構造的に「三角支柱」のような形をつくり、荷重のバランスを取ります。

■ 主な靭帯と筋肉

- 短・長足底靭帯:踵から前足部にかけて走る強靭な靭帯。アーチの“張力”を担う

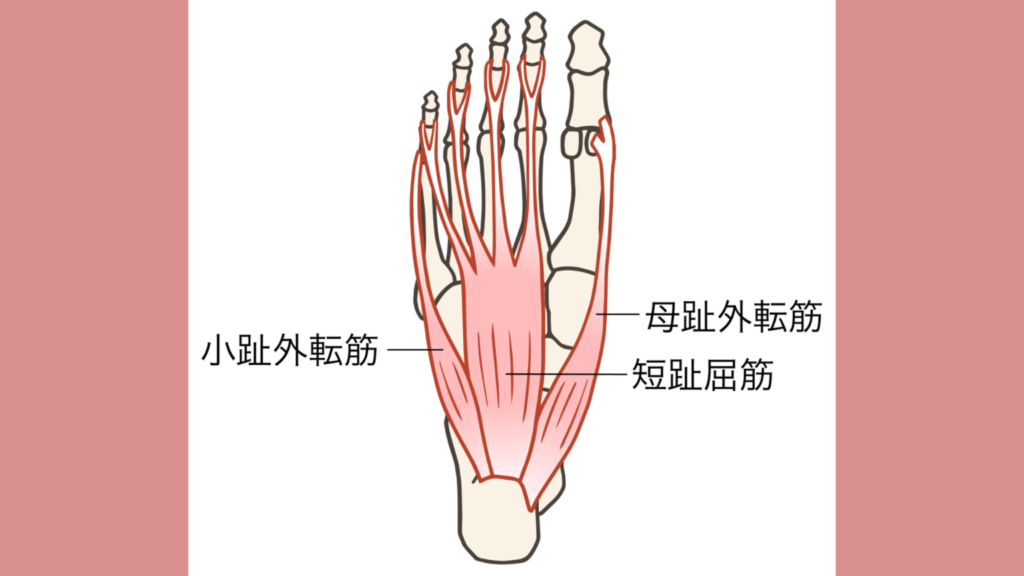

- 小趾外転筋・短趾屈筋:小指側の筋肉で、外側アーチを下から支える

- 長腓骨筋(ちょうひこつきん):外くるぶしから足裏を横断し、内側縦アーチと横アーチも補助

✅ 外側縦アーチの主な役割

- 荷重バランスの調整

→ 地面に足をつけた瞬間、体重を左右に分散する役割を果たす - 側方安定性の維持

→ 足が外側に倒れすぎないように制御する

(=内側縦アーチが高すぎる人にとっては、特に重要) - 横アーチや内側アーチの補助

→ 特に長腓骨筋の働きで、3つのアーチが連動して支え合う

✅ 機能低下するとどうなる?

外側縦アーチの崩れは、内側ほど“目に見えてわかりやすい変形”を伴わないため、気づかれにくいのが特徴です。

しかし、以下のような症状を引き起こす原因となります:

- 足の外側が地面に当たって痛い

- 小趾側にタコや魚の目ができやすい

- 片足立ちでグラつく

- 足首が内側に倒れやすくなる(オーバープロネーション)

- 膝外側・股関節外側・骨盤周囲の緊張が慢性化しやすい

また、足が「外接地型(アウトサイドイン着地)」になりやすく、ランニング障害やねんざのリスクも増加します。

✅ 崩れの原因は日常の“動き方”

- 小指側に重心を逃がす癖(外反母趾や偏平足の補償動作)

- 靴のアウトソールが外側ばかり減っている

- サンダルやスリッパなど、足裏を使わない履物の常用

- 長腓骨筋・短腓骨筋など、外側筋群の弱化や使いすぎ

日常生活の中で、知らず知らずのうちに外側アーチに負担をかけている人は非常に多いのです。

✅ 改善のアプローチは?

- 短趾屈筋や小趾外転筋を鍛える(足指トレーニング)

- 小趾外転筋を鍛えるには小指のみを外に開く練習をします。

- 長腓骨筋の使い方を再教育(チューブ運動や外反運動)

つま先は外に向けて膝は少し内側に入れましょう。そのまままっすぐですね地面を蹴り続けてくださいそうすると、すねの外側の方に力が入ってきます。指が反らないようにするということが重要です。 - 歩行の重心を見直す(親指を使って蹴り出す意識)

- 足裏の左右圧バランスを可視化(バランスマットや重心計で)

外側縦アーチは、動きの中で育てていくべきアーチです。

固めるのではなく、使いながら支える――それが理想的なケアのあり方です。

お待たせしました。それでは、最終章となる第4章をお届けします。

第4章:横アーチ──足指と中足骨が支える「地面との接点」

横アーチ(横足アーチ)は、足底前方、つまり足指のつけ根あたりにある“横方向のカーブ”です。

このアーチは、歩行時に足を地面へ着けた瞬間の「広がりすぎ」を防ぎ、蹴り出し動作をサポートする非常に重要な役割を担っています。

✅ 横アーチの構造──見えにくいが機能的なカーブ

横アーチは、以下の骨と靭帯、筋肉の連携で成り立っています。

■ 骨構造

- 中足骨(ちゅうそくこつ)第1〜第5

→ これらが扇状に広がる構造で、横アーチの支柱 - 種子骨(しゅしこつ)

→ 母趾のつけ根にあり、腱の動きを滑らかにする役割を担う

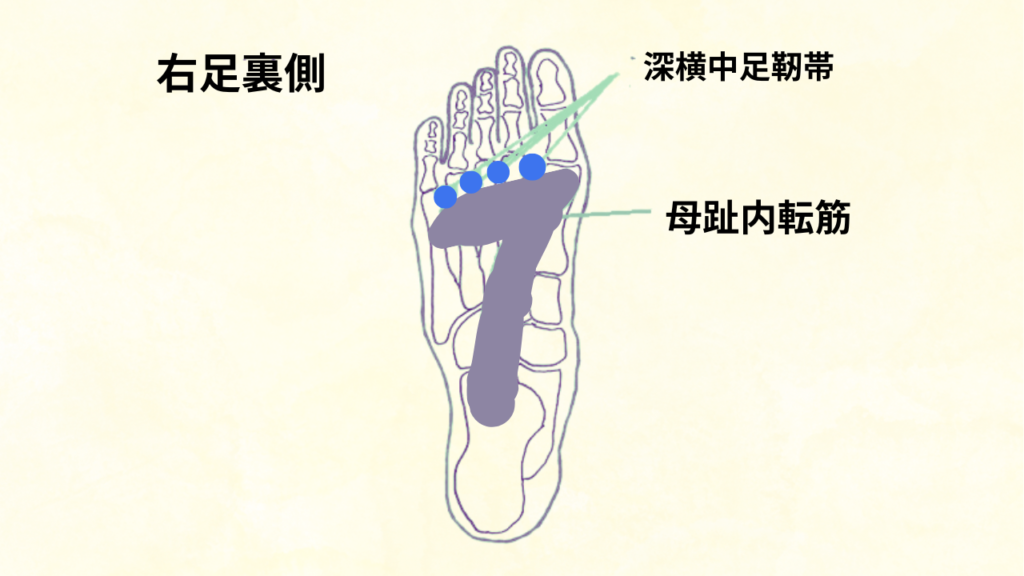

■ 靭帯

- 深横中足靭帯(しんおうちゅうそくじんたい)

→ 中足骨のつけ根同士を横方向につなぎ、アーチの広がりを抑制

■ 筋肉

- 母趾内転筋(ぼしないてんきん)

→ 種子骨をまたぎ、第1・第2中足骨をつなぎ、内側への引き寄せに関与

母趾内転筋は硬くなりやすいのでよくほぐしてください。

- 足底内在筋群(骨間筋・虫様筋など)

→ 地面に接する際、足指とアーチを連動させて支える

✅ 横アーチの主な機能

- 体重を支える着地点の形成

→ 足指のつけ根で地面を押す瞬間、広がらないよう支える - 蹴り出し動作の力の集中

→ 横アーチが整っていれば、母趾(親指)に力を集めて地面を蹴れる - 地面からの反力を分散・調整

→ 硬い路面や長時間の歩行でも、衝撃を吸収できる

✅ 横アーチの崩れがもたらす症状

- 中足骨頭痛(ちゅうそくこつとうつう)

→ 足指のつけ根に負荷が集中し、ビリッとした痛みが出る - 開帳足(かいちょうそく)

→ 横アーチが広がり、足幅が広くなる。外反母趾と併発しやすい - モートン病

→ 第3・4中足骨の間で神経が圧迫され、しびれや痛みを生じる

(横アーチの崩れ+深横中足靭帯の緊張が要因) - 指が握れない/浮いている(浮き指)

→ アーチの崩れが指のコントロールにまで影響 - 靴が当たる・幅が合わない

→ 足幅が広がるため、合う靴が見つかりづらくなる

✅ 横アーチの崩れの原因とは?

- ヒール・先細の靴で中足骨が圧迫される

- 足指を使わない歩き方

- 立ち仕事・硬い床での長時間立位

- 内在筋(特に母趾内転筋)の筋力低下

- 種子骨周辺の柔軟性・神経の働きの鈍化

横アーチの崩れは「足の使い方の結果」であり、毎日の歩き方・姿勢の反映そのものとも言えます。

✅ 横アーチを守る・改善するためにできること

- タオルギャザー・足指ジャンケンなどの足指トレで可動域と筋力を強化

- 深横中足靭帯を保護するインソールやパッドを活用

- 靴のフィット感・中足部のサポート性を重視

- 蹴り出し時の母趾の意識を高めて歩行する

最後に母指球と小指球を交互に押し出すトレーニングが有効です。

主に小指を押し出す力、やり方は立位で床を押してもいいし、坐位で踵だけを床につけて

行うのもよいです。

✅ 最後に──3つのアーチは“連動”してこそ真価を発揮する

足のアーチは、「内側縦・外側縦・横」の3つが補い合いながら機能しています。

どれか1つでも崩れれば、連動性が損なわれ、姿勢や歩行パターンにゆがみが生じます。

だからこそ、

- 内在筋を鍛える

- 正しい歩行パターンを習慣化する

- 足裏の感覚を目覚めさせる

といった包括的なアプローチが必要です。

公式LINEにご登録お願いします。

お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)

内容: ブログ内参考

足からの整体ケア&全身体操

場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)

時間:午前11時~12時

料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円

個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)