- 4-5-6.整体師が教える、生涯歩ける体を作る「安心歩行」完全ガイド:腰痛予防から階段の昇り降りまで

- I. はじめに:なぜ「安心歩行」が重要なのか? – 生涯にわたる健康を支える足元からの基盤

- 再認識すべき「歩く」ことの重要性

- 知っておくべき歩行リスク:腰痛、転倒、階段事故

- 「安心歩行」とは何か? – 3つの要素

- 本記事の目的:生涯にわたって「安心歩行」を実践するために

- II. 腰痛予防のための歩行術:痛みの根本原因にアプローチ – 整体師が教える負担軽減の秘訣

- 1. 腰痛と歩き方の関係性:悪循環を断ち切る

- 2. 腰痛予防のための歩行術:5つのポイント

- 4. ケース別アドバイス:状況に合わせた歩き方

- まとめ:歩き方を見直して、腰痛のない快適な生活を

- 1. 衝撃の事実:1.0m/秒が示す危険信号

- 2. シニアの壁を乗り越える:歩行速度を維持・向上させる

- 3. 安全な歩行環境:地域全体で支える

- まとめ:生涯、自分の足で歩むために

- 【最新情報を漏らさないために!】

4-5-6.整体師が教える、生涯歩ける体を作る「安心歩行」完全ガイド:腰痛予防から階段の昇り降りまで

I. はじめに:なぜ「安心歩行」が重要なのか? – 生涯にわたる健康を支える足元からの基盤

私たちは、毎日何気なく「歩く」という行為を繰り返しています。しかし、その当たり前の行為こそが、私たちの健康を支える基盤であることを、改めて認識する必要があるでしょう。

再認識すべき「歩く」ことの重要性

「歩く」ことは、単なる移動手段ではありません。

- 全身運動: 足だけでなく、全身の筋肉を活動させ、血液循環を促進します。

- 生活習慣病予防: 血糖値や血圧をコントロールし、肥満を予防する効果が期待できます。

- 骨粗鬆症予防: 骨に刺激を与え、骨密度を高める効果があります。

- 認知症予防: 脳を活性化し、認知機能の低下を抑制する効果が期待できます。

- 精神的な健康: 気分転換やストレス解消になり、心の健康を保ちます。

このように、「歩く」ことは、私たちの心身の健康を支える、非常に重要な要素なのです。

知っておくべき歩行リスク:腰痛、転倒、階段事故

しかし、間違った歩き方を続けていると、様々なリスクが生じる可能性があります。

- 腰痛: 前傾姿勢や猫背などの悪い姿勢で歩くと、腰に過剰な負担がかかり、腰痛を引き起こすことがあります。

- 高齢者の転倒: 高齢になると、筋力やバランス感覚が低下し、転倒しやすくなります。転倒は、骨折や寝たきりの原因となることもあります。

- 階段での事故: 階段は、段差があるため、転倒のリスクが高まります。特に、高齢者や足腰の弱い方は注意が必要です。

これらのリスクを回避し、安全に歩き続けるためには、「歩き方」を見直す必要があるのです。

「安心歩行」とは何か? – 3つの要素

本記事で提唱する「安心歩行」とは、以下の3つの要素を満たす歩き方のことを指します。

- 身体への負担が少ない: 関節や筋肉への負担を最小限に抑え、長時間歩いても疲れにくい歩き方

- 安全性が高い: 転倒のリスクを軽減し、安心して歩ける歩き方

- 長期的に継続できる: 習慣化しやすく、無理なく続けられる歩き方

本記事の目的:生涯にわたって「安心歩行」を実践するために

本記事では、これらの要素をバランスよく取り入れた「安心歩行」を実践するための知識と具体的な方法を、整体師の視点から分かりやすく解説します。

- 腰痛予防のための歩き方

- 高齢者のための安全な歩き方

- 階段の昇り降りの注意点

これらの情報を参考に、ぜひ今日から「安心歩行」を実践し、生涯にわたって健康的な生活を送りましょう。

II. 腰痛予防のための歩行術:痛みの根本原因にアプローチ – 整体師が教える負担軽減の秘訣

腰痛は、国民病とも言えるほど多くの人が悩まされている症状です。しかし、「腰痛があるから歩けない」のではなく、「歩き方が悪いから腰痛になる」という側面があることをご存知でしょうか?

ここでは、腰痛と歩き方の関係性を掘り下げ、痛みの根本原因にアプローチする歩行術を、整体師の視点から解説します。

1. 腰痛と歩き方の関係性:悪循環を断ち切る

腰痛は、様々な原因によって引き起こされますが、その一つに「歩き方」が挙げられます。間違った歩き方は、腰椎や骨盤に過剰な負担をかけ、腰痛を悪化させるだけでなく、慢性化させる可能性もあります。

1.1 なぜ歩き方が悪いと腰痛になるのか?:メカニズムを理解する

歩き方が悪いと、なぜ腰痛になるのでしょうか? そのメカニズムを理解することが、改善への第一歩です。

- 前傾姿勢: 猫背のように前傾した姿勢で歩くと、頭や上半身の重みが腰に集中し、腰椎に過剰な負担がかかります。

- 特定部位への負担集中: 左右のバランスが崩れた歩き方や、足の裏の一部にばかり負担がかかるような歩き方をすると、腰回りの筋肉や関節にアンバランスな負荷がかかり、腰痛を引き起こします。

- 衝撃吸収の低下: 膝や足首の関節が硬く、衝撃をうまく吸収できない歩き方をすると、地面からの衝撃が直接腰に伝わり、腰椎に負担がかかります。

- 体幹の弱さ: 体幹が弱いと、歩行時の姿勢を維持することが難しくなり、腰椎が不安定になります。

- 股関節の可動域制限: 股関節の動きが悪いと、腰椎が代償的して腰痛の原因となります。

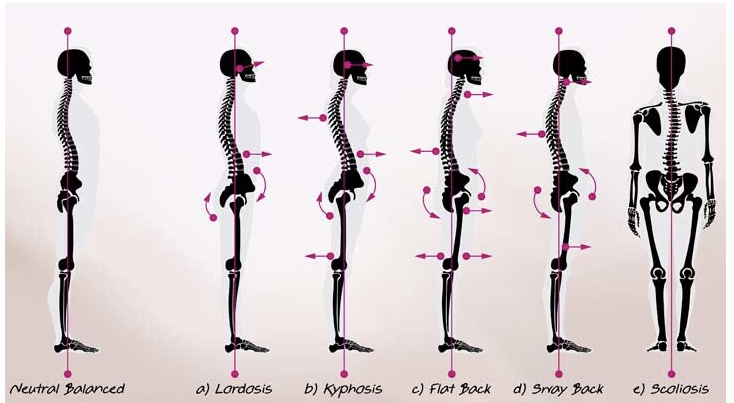

1.2 腰痛を引き起こす歩き方の悪癖:チェックリスト

以下のような歩き方の癖がある場合は、腰痛のリスクが高まっている可能性があります。

- 猫背: 背中が丸まり、顎が前に突き出ている

- 反り腰: 腰が過剰に反っている

- がに股/内股: 足先が外側または内側に向いている

- すり足: 足を地面からあまり上げずに歩く

- ペンギン歩き: 左右に体が揺れるように歩く

- 膝が伸び切った状態: 歩行時に膝がほとんど曲がらない

- 左右非対称な歩き方: 歩幅や腕の振りが左右で異なる

- 早歩き/大股歩き: 急いで歩く、もしくは無理に歩幅を広げて歩く

2. 腰痛予防のための歩行術:5つのポイント

腰痛を予防し、快適な歩行を実現するためには、以下の5つのポイントを意識しましょう。

2.1 正しい姿勢:頭頂部を糸で引っ張られるイメージ

正しい姿勢は、腰痛予防の基本です。以下の点を意識して、正しい姿勢を保ちましょう。

- 頭: 頭のてっぺんを1本の糸で引っ張られているような感覚で、首をまっすぐに保ちます。

- 肩: 肩の力を抜き、リラックスさせます。

- 背中: 背骨が自然なS字カーブを描くように、背筋を伸ばします。

- 骨盤: 骨盤を立て、前傾や後傾にならないように意識します。

- 膝: 膝を軽く曲げ、突っ張らないようにします。

- 2.2 骨盤と体幹:安定感とスムーズな動きの源

- 骨盤と体幹は、体の中心を支え、歩行時の安定性と推進力を生み出す役割を担っています。

- 骨盤の安定: 骨盤が安定していることで、腰椎への負担を軽減することができます。

- 体幹の適切な活動: 体幹を意識的に使うことで、姿勢を維持し、スムーズな重心移動を可能にします。

- 2.3 足の運び:着地方法と蹴り出し方

- 足の運び方も、腰痛予防において重要な要素です。

- 着地方法: かかとの中央と親指の付け根、小指の付け根3点から着地し、足裏全体で地面を捉えるように意識します。

- 蹴り出し方: つま先でしっかりと地面を蹴り出し、推進力を生み出します。

- 2.4 腕の振り:肩甲骨を意識した自然な動き

- 腕を振ることは、歩行のバランスを保ち、推進力を生み出すために重要です。

- ポイント:

- 肩の力を抜き、リラックスする

- 肘を軽く曲げ、腕を自然に前後に振る

- 肩甲骨を意識し、腕と肩甲骨を連動させる

- 2.5 呼吸法:腹式呼吸でリラックス

- 歩行中は、呼吸が浅くなりがちです。意識的に腹式呼吸を行うことで、リラックス効果を高め、体幹を安定させることができます。

- 腹式呼吸: 息を吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにお腹をへこませる呼吸法です。

- 3. 実践:腰痛予防のための歩行トレーニング

- 上記のポイントを意識しながら、以下のトレーニングを実践してみましょう。

- 3.1 足踏み:正しい姿勢と重心移動を意識

- 正しい姿勢で立ち、その場で足踏みをします。

- 足を踏み込む際に、足裏全体で地面を捉え、床からの反発力を感じましょう。

- 左右交互に足を踏み込む際に、体幹を意識し、身体がぶれないようにバランスを取りましょう。

- 3.2 ウォーキング:正しいフォームを意識

- 上記のポイントを意識しながら、ゆっくりとしたペースでウォーキングを始めます。

- 最初は短い距離から始め、徐々に距離を伸ばしていきましょう。

- 慣れてきたら、少しずつペースを上げてみましょう。

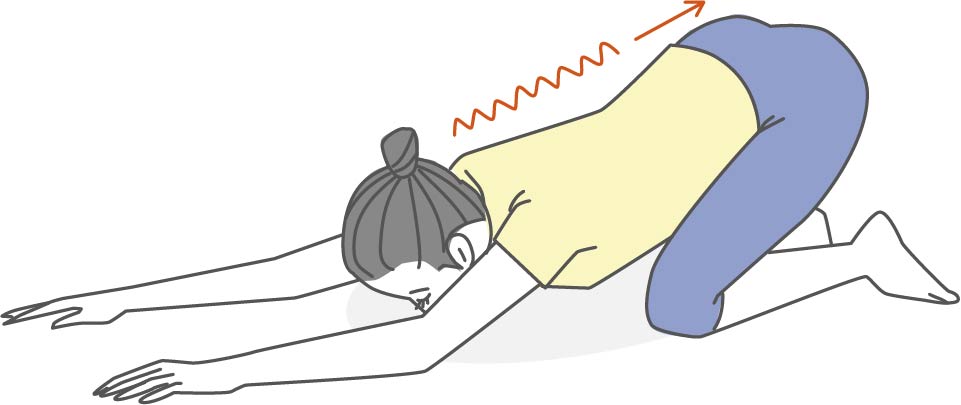

- 3.3 ストレッチ:腰回りの筋肉を柔軟にする

- 以下のストレッチを行い、腰回りの筋肉を柔軟に保ちましょう。

猫のポーズ: 四つん這いになり、背中を丸めたり、反らせたりする

腰ひねり: 仰向けに寝て、両膝を立て、左右にゆっくりと倒す

腸腰筋ストレッチ: 片膝立ちになり、前足に重心をかけ、股関節の前側を伸ばす

4. ケース別アドバイス:状況に合わせた歩き方

状況に合わせて歩き方を工夫することで、腰への負担をさらに軽減することができます。

4.1 長距離を歩く場合:休憩を挟む

長距離を歩く場合は、こまめに休憩を挟み、腰や足の筋肉を休ませましょう。

- 休憩のポイント:

- 1時間に1回程度、10分~15分の休憩をとる

- 座って休憩するだけでなく、軽いストレッチを行う

- 水分補給をする

4.2 坂道を歩く場合:前傾姿勢を意識

坂道を歩く場合は、体をやや前傾させ、重心を前に移動させるように意識しましょう。

- ポイント:

- 上り坂では、歩幅を狭くし、ゆっくりと登る

- 下り坂では、膝を軽く曲げ、衝撃を吸収する

- 手すりがある場合は、積極的に活用する

4.3 荷物を持って歩く場合:バランスを保つ

荷物を持って歩く場合は、体の重心が偏らないように、バランス良く持つことが重要です。

- ポイント:

- リュックサックなど、両肩で均等に重さを分散できるバッグを使用するのがおすすめです。

- 片方の肩に重い荷物をかけるのは避ける

- 荷物が重い場合は、カートやキャリーバッグを利用する

まとめ:歩き方を見直して、腰痛のない快適な生活を

腰痛は、日常生活に大きな支障をきたす辛い症状です。本記事でご紹介した歩き方を実践することで、腰痛を予防し、快適な生活を取り戻すことができます。

- 正しい姿勢を意識する

- 骨盤と体幹を安定させる

- 足の運び方を意識する

- 腕を正しく振る

- 腹式呼吸を行う

【転倒リスクと歩行速度】1m/秒の壁を乗り越え、生涯自立した足腰を維持する方法

「最近、歩くのが遅くなった気がする」「横断歩道を渡り切れるか不安…」 そんな風に感じているシニア世代の方へ。

実は、歩行速度は、健康寿命を左右する重要な指標の一つ。特に、「1.0m/秒」という速度は、転倒リスクが高まるかどうかの分かれ目となる、いわば“シニアの壁”なのです。

この記事では、整体師の視点から、この“シニアの壁”を乗り越え、生涯自立した足腰を維持するための歩行術を、具体的なデータや事例を交えながら解説します。

追加記事:

1. 衝撃の事実:1.0m/秒が示す危険信号

横断歩道の青信号の点滅速度は、約1.0m/秒で設定されています。つまり、この速度で歩けないということは、横断歩道を安全に渡りきれない可能性があり、転倒リスクが高い状態と言えるのです。

1.1 転倒がもたらす負の連鎖:心の変化にも注目

転倒は、骨折などの怪我だけでなく、心理的な影響も大きいものです。転倒を経験すると、「また転ぶかもしれない」という恐怖心が生まれ、外出を控えたり、活動量が減ったりする傾向があります。

- 活動量の低下: 筋力低下、バランス能力低下を招き、さらに転倒リスクを高める

- 社会的孤立: 外出を控え、人との交流が減り、うつ病や認知症のリスクを高める

- 生活の質の低下: 日常生活動作 (ADL) が低下し、介護が必要となる可能性が高まる

1.2 骨粗鬆症との関係:転倒による骨折リスク

高齢者の転倒は、骨折に繋がるリスクが高く、特に骨粗鬆症の方は注意が必要です。

- 骨粗鬆症: 骨密度が低下し、骨がもろくなる病気

- 転倒による骨折: 大腿骨頸部骨折、脊椎圧迫骨折、橈骨遠位端骨折などが起こりやすい

- 寝たきり: 骨折をきっかけに、寝たきりになってしまうケースも少なくありません

2. シニアの壁を乗り越える:歩行速度を維持・向上させる

では、どうすればこの「1.0m/秒」の壁を乗り越え、安全に歩き続けることができるのでしょうか?

2.1 厚生労働省が示す歩数目標:まずは現状把握から

厚生労働省が推進する「健康日本21」では、高齢者の歩数目標値を以下のように設定しています。

- 男性 (65歳以上): 7000歩

- 女性 (65歳以上): 6000歩

まずは、ご自身の1日の歩数を計測し、目標値を下回っていないか確認してみましょう。

2.2 大股歩行:歩幅を広げて活動量アップ

歩幅を広げることは、歩行速度を上げるために有効な手段です。

- 大股歩行: いつもより少し大きめの歩幅で歩くことを意識しましょう。

- 効果:

- 歩行速度の向上

- 下肢筋力の強化

- エネルギー消費量の増加

2.3 腕振りの強化:全身運動で推進力UP

腕を大きく振ることで、下半身だけでなく、上半身の筋肉も فعال화 し、推進力を高めることができます。

- ポイント:

- 肘を軽く曲げ、肩甲骨から大きく振る

- 左右均等に振ることを意識する

- 力まず、リラックスして行う

2.4 歩き方の注意点:猫背とすり足を改善

以下の歩き方の癖は、転倒リスクを高めるため、改善が必要です。

- 猫背: 重心が前に偏り、バランスを崩しやすくなります。

- すり足: つま先が上がらず、小さな段差にもつまずきやすくなります。

正しい姿勢を保ち、足裏全体を使って地面を捉えることを意識しましょう。

2.5 バランス能力を高めるトレーニング:転倒予防

バランス能力を高めることは、転倒予防に繋がります。

- 片足立ち: バランスを崩さないように、片足で30秒間立ちます。

- スクワット: 椅子に座ったり立ったりする動作を繰り返します。

- バランスボール: バランスボールに乗って、体幹を鍛えます。

2.6 転倒後の心構え:恐怖心を克服

転倒してしまった場合、恐怖心を抱いてしまうのは自然なことです。しかし、恐怖心に打ち勝ち、積極的に運動に取り組むことが、再び転倒するリスクを減らすために重要です。

- 専門家への相談: 医師や理学療法士に相談し、適切なリハビリテーションプログラムを作成してもらう。

- 家族や友人との交流: 孤独感を解消し、精神的なサポートを得る。

- 目標設定: 短期的な目標を設定し、達成感を味わうことで、モチベーションを維持する。

3. 安全な歩行環境:地域全体で支える

高齢者が安心して歩ける環境を整備することも重要です。

3.1 歩きやすい道:安全な路面を選ぶ

- 平坦で滑りにくい路面を選ぶ。

- 段差や障害物の少ない道を選ぶ。

- 明るく、見通しの良い道を選ぶ。

3.2 地域との連携:サポート体制を構築

- 自治体や地域包括支援センターなどが提供する、高齢者向けの運動教室や転倒予防教室に参加する。

- 地域のボランティア団体に参加し、高齢者の見守り活動を行う。

- 近隣の医療機関や介護施設との連携を強化し、緊急時の対応体制を整備する。

まとめ:生涯、自分の足で歩むために

「1.0m/秒」の壁を乗り越え、生涯、自分の足で歩み続けるためには、日々の意識と継続的な取り組みが欠かせません。

- 歩行速度を定期的にチェックし、現状を把握する

- 正しい歩き方を身につけ、実践する

- バランス能力を高めるトレーニングを行う

- 安全な歩行環境を整える

- 転倒後の恐怖心を克服し、積極的に活動する

参考資料

その他、信頼できる健康情報サイト

健康日本21 (厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08636.html

国立長寿医療研究センター: https://www.ncgg.go.jp/

【最新情報を漏らさないために!】

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!

登録方法はとっても簡単!

👉ここをクリック👈

メルマガ登録で得られる特典:

無料で足のお悩みや体の悩みをアドバイス(1回限り:有料級のコンサル)

- 最新情報の先行公開

- 有料級限定キャンペーン・特典のご案内

- 有料級実践的なアドバイス

今すぐ登録して、あなたも特別なコミュニティの仲間になりませんか!

お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)

内容: ブログ内参考

足からの整体ケア&全身体操

場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)

時間:午前11時~12時

料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円

個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)

コメント