最近なんだか疲れが脱けない…。 休日は半日寝てたのに、朝起きるともうだるい。 このような「実は困っているけど気づかれにくい」疲労状態を、科学的には「慣性疲労」と呼びます。

疲労は気合の問題ではありません。この記事では、慣性疲労が起きる原因や、やる気不足の背景にあるメカニズム、またその対処策を簡潔に整理します。

【第1章】疲労が溜まるメカニズム

疲労とは、単に「体がだるい」「眠い」といった感覚だけではありません。身体や脳が本来のパフォーマンスを発揮できなくなった状態――それが疲労です。特に、現代人に増えているのが「慢性的な疲労」、つまり休んでも回復しきれない疲れです。この章では、疲労がなぜ蓄積され、取れにくくなるのか、その背景にあるメカニズムをわかりやすく解説します。

✅ 一時的な疲労と“取れない疲労”の違い

運動や仕事をした後に感じる「一過性の疲れ」は、適切な休息を取れば通常は回復します。しかし、睡眠をとっても取れない、休日も元気が出ない、そんな状態が続くのが“慢性疲労”や“慣性疲労”と呼ばれるものです。

これは、身体の疲労だけでなく、自律神経やホルモンバランス、脳内の情報処理系にまで影響を及ぼしている証拠です。回復しにくいのは「疲れの蓄積先が筋肉だけではない」からなのです。

✅ 疲労が蓄積する主な原因

- ストレスによる交感神経の過剰興奮

現代社会は、常に情報と締め切りに追われる環境。交感神経が優位になりすぎると、回復に必要な副交感神経のスイッチが入りにくくなり、休んでも脳と内臓が休まりません。 - 質の悪い睡眠

「寝たはずなのに疲れが取れない」と感じるのは、深い睡眠(ノンレム睡眠)に入れていないから。スマホやPCのブルーライト、寝る前のカフェイン摂取なども質を下げる要因です。 - 栄養の偏り・不足

疲労回復に欠かせないビタミンB群、鉄、マグネシウム、タンパク質などが不足すると、エネルギー代謝が滞り、細胞修復が追いつかなくなります。特に女性や高ストレス状態では鉄不足が多く見られます。 - 過度な運動・トレーニング

体を鍛えるはずの運動も、回復が追いつかなければ逆効果。特に「休んだら弱くなる」と思ってしまうタイプの人は要注意。運動による炎症や筋繊維の損傷が慢性化してしまいます。 - 精神的プレッシャー

「結果を出さなければ」「やらなければいけない」といった思考が強いと、脳内で“危機状態”のスイッチが入り続け、休むことすらストレスになってしまいます。これは“脳疲労”の典型的な症状です。

✅ 「疲労=身体の危険信号」

疲れは本来、“休んでください”という体からのメッセージ。ところが多くの人は、疲労を無視し、気合や根性で乗り切ろうとします。すると、さらに自律神経は乱れ、筋肉の回復は遅れ、ホルモン分泌にも悪影響が及びます。

特に気をつけたいのが、「疲労感を感じにくくなる」パターン。アドレナリンが出続けていると、気持ちは元気でも身体は限界を超えていることがあります。これは“隠れ疲労”とも言われ、突発的なケガやパフォーマンス低下の原因となります。

✅ まとめ:疲労は“見えない炎症”でもある

最新の研究では、慢性疲労状態では、血液中に微細な炎症物質(サイトカイン)が増加していることがわかっています。これは風邪などの免疫反応と似たような仕組みで、長く続くと身体中の機能を鈍らせてしまいます。

「なんとなくダルい」「理由もなくやる気が出ない」――それは気のせいではなく、身体が見えない炎症と戦っている状態かもしれません。

このように、疲労とは単なる「だるさ」ではなく、身体と心からの明確な信号。次章では、この疲労サインをどう見抜くか、そしてどのように対処していくべきかを解説していきます。

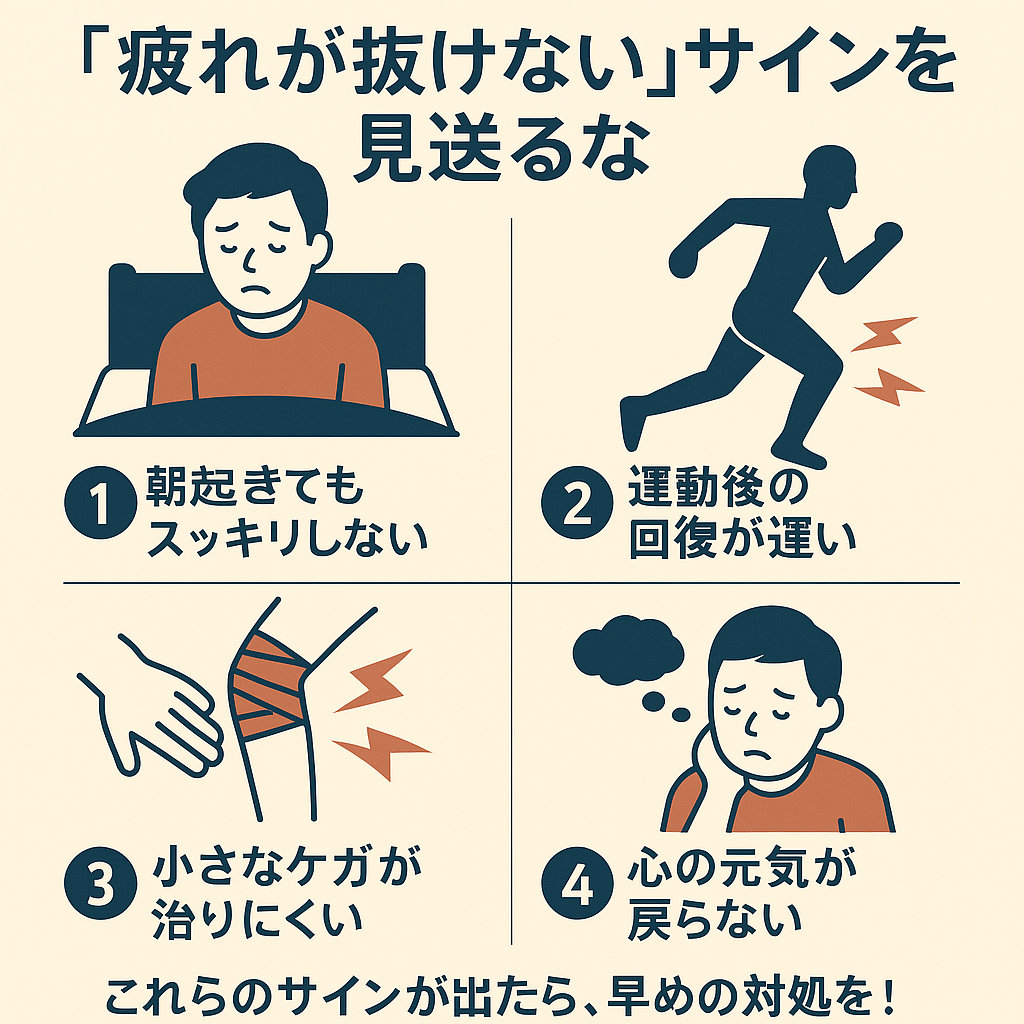

【第2章】「疲れが抜けない」サインを見送るな

疲労は、ただ“感じる”だけのものではありません。むしろ本当に厄介なのは、気づかれにくい疲労のサインが静かに蓄積していくことです。とくに「いつもと何か違う」「以前より回復に時間がかかる」といった“微細な変化”を見逃すと、知らないうちに慢性疲労に移行してしまいます。

✅ 疲労サイン①:朝起きてもスッキリしない

もっとも代表的な“見逃されやすい”疲労サインが「朝のだるさ」です。本来、睡眠によって回復したはずの身体が、「眠ったのに疲れている」という状態は、回復システムそのものが正常に働いていないことを示しています。

特に以下のような朝の状態が続く場合は要注意です。

- ベッドから出るのがつらい

- 体が鉛のように重い

- 起きてしばらくしても眠気が抜けない

これは単なる睡眠不足ではなく、睡眠の“質”そのものが落ちていることが多いです。

✅ 疲労サイン②:運動後の回復が遅い

かつては一晩寝ればスッキリしていたのに、最近は「翌日も足が重い」「筋肉痛が長引く」といった声もよく聞きます。これは筋肉レベルでの回復能力が低下しているサインです。

原因は栄養の不足や睡眠の質だけでなく、自律神経のアンバランス、ホルモンの変調などさまざま。年齢による回復力の低下もありますが、それ以上に「ストレスによる慢性炎症」が関与しているとする研究もあります。

✅ 疲労サイン③:小さなケガが治りにくい

軽度の捻挫、擦り傷、打ち身などが「いつもより治りが遅い」と感じたら、免疫力や細胞修復力の低下が疑われます。これも回復機能全体が落ちている証拠です。

日常の小さなケガほど、疲労度を測る“リトマス試験紙”になります。治りにくい=内側の代謝サイクルが鈍っている、という解釈で良いでしょう。

✅ 疲労サイン④:心の元気が戻らない

疲れは体だけでなく、「気持ち」にも現れます。

- やる気が出ない

- 楽しみにしていたことも億劫

- ふとしたことで落ち込む

これは「心のエネルギー不足」であり、脳疲労やホルモンバランスの乱れが背景にあることも少なくありません。特に「頑張り屋」の人は、疲れていても無理にやる気を出そうとして、かえって悪循環に陥りがちです。

✅ まとめ:疲労のサインに「鈍感」になるのが一番危ない

疲労は、たいていの場合、急にくるものではありません。小さなサインの積み重ねが、ある日、限界を超えて“症状”になります。

- 疲れが抜けないのは「回復力の低下」

- 気力が続かないのは「エネルギー不足」

- ケガが治らないのは「身体のSOS」

これらはすべて、“今”から対処できる予兆です。大切なのは、こうしたサインを気のせいにせず、観察し、記録し、対応する姿勢を持つことです。

次章では、このようなサインが出始めたときにすぐにできる、実践的な対処法について具体的に紹介していきます。

【第3章】今日からできる「疲労回復リセット」3つの実践法

慢性的な疲労を抱えると、つい「休むしかない」「何もしない方がいい」と思いがちです。もちろん休養は重要ですが、“質の良い回復”を目指すには、ただ寝るだけでは足りません。実は、日常の過ごし方を少し変えるだけでも、体はリセットしやすくなります。

ここでは、すぐに取り組めて効果を実感しやすい「3つの実践法」を紹介します。

✅1. 食事のリカバリー栄養戦略

疲労回復の鍵を握るのは、糖質や脂質ではなく「回復系栄養素」の摂取です。以下の栄養素を意識的に取り入れてみましょう。

・たんぱく質(アミノ酸)

筋肉や臓器、免疫細胞の修復に不可欠。1日60〜80gを目安に、肉・魚・卵・大豆製品を毎食で。

・鉄分

特に女性は不足しやすく、倦怠感や集中力の低下の要因に。レバー、あさり、小松菜、ほうれん草などで補給を。

・マグネシウム

神経や筋肉の調整に関与。アーモンド、バナナ、豆類、海藻類などで。

・ビタミンB群

エネルギー代謝の潤滑油。玄米、豚肉、納豆、卵などがおすすめ。

・水分+塩分のバランス補給

脱水は疲労の大敵。水分だけでなく、ナトリウムやカリウムなどの電解質も同時に補給することが回復に効果的。

✅2. 睡眠環境の「整え方」で回復力は変わる

「寝ているのに疲れが取れない…」という方は、眠りの“質”に問題がある可能性があります。以下のポイントを見直してみましょう。

・ブルーライトのカット

スマホやPCの光は脳を覚醒させます。寝る1時間前からは画面を見ない習慣を。

・部屋を暗く、静かに

遮光カーテンや耳栓などを活用し、刺激を減らす工夫を。

・体温コントロール

人は深部体温が下がると眠くなります。寝る前にぬるめのお風呂(38〜40℃)に浸かると、入眠がスムーズになります。

・呼吸を整えてから寝る

「吸って4秒、吐いて6秒」の呼吸を5分続けると、自律神経が落ち着き、睡眠の質が向上します。

✅3. 動きながら回復する「アクティブレスト」

疲れを感じた時こそ「軽い運動」が体をリセットしてくれます。これをアクティブレスト(積極的休養)と言います。

・ウォーキング(20分程度)

朝や夕方の散歩は血流を促進し、全身に酸素と栄養が届きやすくなります。

・軽めのストレッチやヨガ

筋肉や関節を優しく動かすことで緊張がほどけ、副交感神経が優位になります。

・呼吸+姿勢リセット運動

壁に手をついて行う「ウォールプッシュ呼吸」や、寝転んで行う「クロスポイント呼吸」なども、全身を整えるシンプルで効果的な方法です。

📝まとめ:回復にも「戦略」が必要

疲れが取れない時、単に「寝る」「休む」ではなく、“回復の質”を高める具体的な行動が重要です。食事・睡眠・軽い運動というシンプルな3本柱を、日常に無理なく取り入れることが、慣性疲労の出口を見つける第一歩となります。

次章では、疲労のサインを早期に察知する「体の声の聞き方」について詳しく掘り下げていきます

【第4章】疲労の“サイン”に気づく──体が発するSOSの読み解き方

疲れは、身体からの“フィードバック”です。

ただし、多くの人はこのサインを「ただのだるさ」「加齢のせい」と見過ごしてしまいます。

しかし、疲労が蓄積して慢性化する前に、身体が出す小さなシグナルに気づくことが何より重要です。

この章では、「どんなサインが危険か」「見逃すとどうなるか」、そして「どのように体の声を聞くべきか」を解説します。

✅ 疲労の“見逃しがちな”初期サインとは?

以下のような症状がある場合、それは「慢性疲労の入り口」です。

| サインの種類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 🛏 朝の疲労感 | 目覚めてすぐ「だるい」「もうひと眠りしたい」感覚が続く |

| ⚡ 筋疲労の残存 | 軽い運動やストレッチでも筋肉痛が抜けにくい |

| 🧠 集中力の低下 | 簡単なミスが増える、思考が散漫になる |

| 🤕 小さな不調の長期化 | 口内炎、関節の違和感、微熱などが長引く |

| 😠 イライラや落ち込み | 理由もなく気分が不安定になる |

| 💬 つい「疲れた」が口癖になる | 周囲との会話で頻繁に口にしている |

これらはすべて、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れから起きており、体が「限界に近づいていますよ」と伝えている状態です。

✅ 「まだ大丈夫」の落とし穴

人間はある程度の疲労を“無視”して動き続けることができます。

しかしこれこそが危険の始まりです。

「我慢する力」がある人ほど、重症化しやすい。

特に真面目な人、責任感が強い人ほど、以下のような思考に陥りやすい傾向があります。

- 「周りはもっと頑張っている」

- 「少し休めばすぐ戻るはず」

- 「やる気がないだけかもしれない」

こうして“疲れの自覚”と“行動”の間にズレが生じてしまうと、回復がどんどん遅れていきます。

✅ 症状を「見える化」するという習慣

サインに気づくための最も効果的な方法は、“記録すること”です。

📓【疲労チェック日誌】を活用してみましょう

- 起床時のだるさ(1~10点)

- 昼間の集中力の持続時間

- 食後の眠気

- 運動後の疲労度

- 睡眠時間・質の自己評価

- 気分の安定性(イライラ、不安など)

これらを毎日5段階〜10段階でチェックするだけで、自分の「調子の波」や「疲れやすい習慣」が浮き彫りになります。

❗ POINT

疲労は主観的ですが、数値で記録することで“客観視”でき、予防にもつながります。

🧭【まとめ】「体の声」を聞ける人が、長く走り続けられる

疲労は、無視すればいつか代償を払うことになります。

逆に、早期に気づき、対応できれば、大事には至らずに済むことがほとんどです。

疲れや不調は「敵」ではなく、未来の自分からのメッセージだと考えてみてください。

そして日々の中で“ちょっとした違和感”に敏感でいられることが、あなたの人生の質を高める力になります。

次章では、「何をしても疲れが抜けない…」という人が陥りがちな5つの誤解について解説します。

【第5章】回復を促進する“日常のリズム”の整え方

✅「生活リズムの乱れ」は疲労を深める

慢性疲労や慣性疲労の背景には、「体内リズムの乱れ」があります。私たちの体は24時間の生体リズム(概日リズム)に従って、ホルモン分泌や体温調整、免疫の働きを保っています。このリズムが崩れると、回復機能そのものが低下し、「休んでも疲れが取れない」という状態に陥るのです。

乱れやすい要因の例:

- 就寝・起床時間がバラバラ

- 夜間のスマホ使用や照明の強さ

- 朝食抜き、夜遅い食事

- 不規則な仕事やトレーニングスケジュール

✅ 朝の習慣が「再起動スイッチ」

体内リズムの調整に最も効果的なのは「朝の光」と「朝食」です。

- 朝起きたら5分でも自然光を浴びる

⇒ メラトニン(眠気ホルモン)の分泌が止まり、セロトニン(活力ホルモン)に切り替わる - 温かい朝食で内臓を目覚めさせる

⇒ 体温上昇&消化のリズムが整い、午前のパフォーマンス向上

さらに、朝の軽いストレッチや深呼吸を加えると、自律神経のバランスも整いやすくなります。

✅ “固定スケジュール”より“しなやかなルーティン”を

よくある疲労改善のアドバイスとして「毎日同じ時間に寝る・起きる」がありますが、現実には仕事や家庭の都合で難しい人も多いでしょう。

大切なのは「毎日リズムを取り戻す意識を持つこと」です。

例:

- 睡眠時間が短くなった日は昼休みに15分仮眠

- 朝の時間がなければ、夜に部屋の照明を落として“就寝準備の合図”を体に伝える

- 休日でも午前中に外へ出て太陽の光を浴びる

つまり、完璧な生活ではなく「崩れたときに戻せる術」を持つことが、回復力の高い人の特徴です。

✅「疲れやすい体」は“リズム迷子”かもしれない

慢性疲労は決して体力だけの問題ではありません。

「睡眠」「食事」「活動」「休息」のタイミングのズレが生み出す“生体の誤作動”とも言えます。

まずは1日のリズムを観察してみましょう。

自分がいつ起きて、どんな時に集中力が下がり、何をした時に楽になるか。

そこから“回復に向けた修正点”がきっと見えてくるはずです。