初めに動画をみてください。足活メソッドはたくさん動作メニューがあります。運動やトレーニングという単語を使わないのは、違いを明確にしたいからです。動画では動作解説をしていますがこの解説は

一般的な説明で各個人個人に対する指導解説にはいたりません。どうぞご理解のうえ参考にしてください。

第1章:なぜ足が痛むのか?──外反母趾・踵の歪み・足指の崩れの正体

「最近、歩くと足が痛い」「踵が内側に傾いていると言われた」「外反母趾が年々ひどくなっている気がする」──

こんな悩みを抱えていませんか?

現代人の足の不調は、単に「老化」や「体重のせい」ではありません。実は、多くのケースで足の構造的な崩れが影響しています。

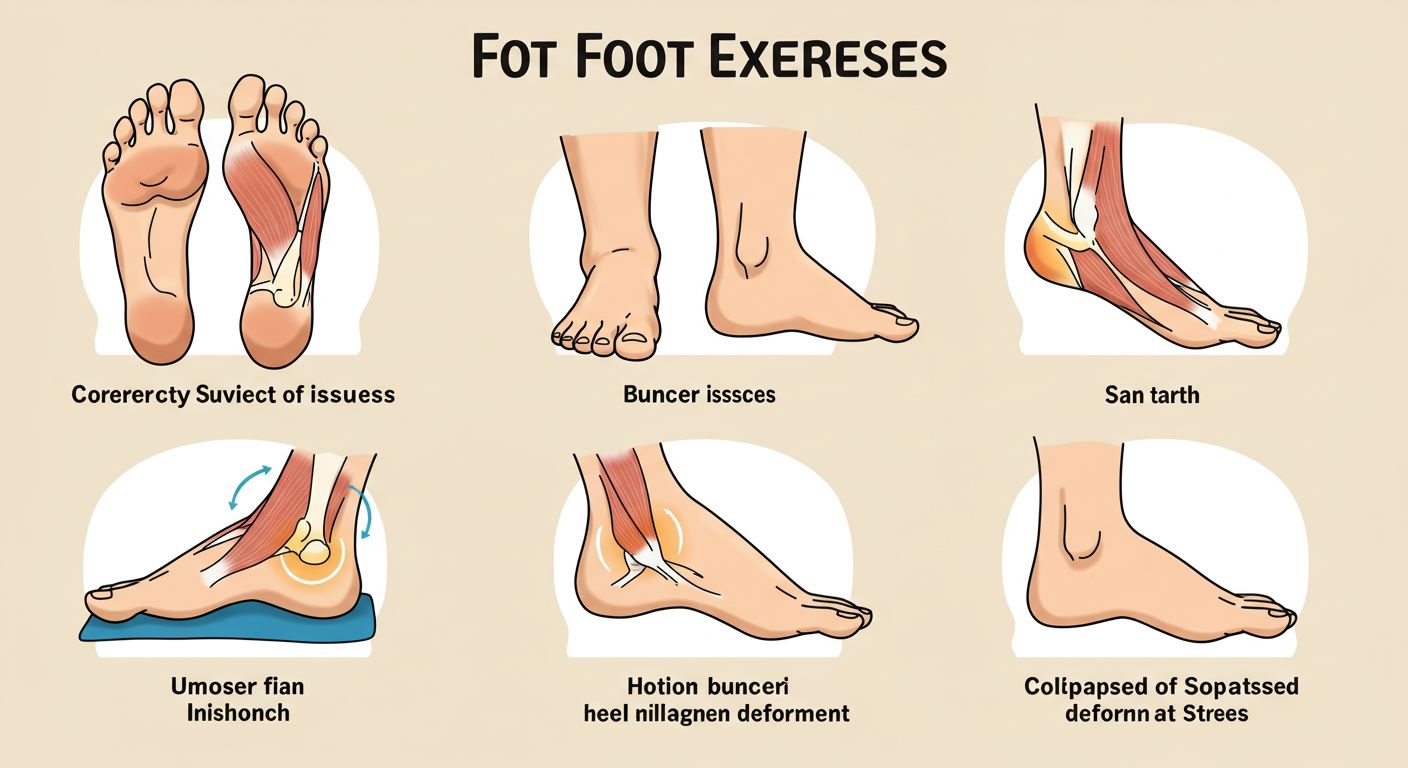

特に代表的なトラブルが以下の3つです:

✅ 外反母趾(がいはんぼし)

足の親指が内側に曲がり、つけ根が外側に出っ張る状態。

主に、足の横アーチの崩れと足指の筋力低下が原因とされています。

ヒールや先の尖った靴の影響が有名ですが、実は「足指を正しく使えていないこと」も大きな要因です。

✅ 踵(かかと)の歪み

踵が内側または外側に傾くと、足のアーチ構造全体に負担がかかります。

踵が内側に倒れる「過回内(オーバープロネーション)」は、膝痛・腰痛にもつながりやすいリスク因子です。

✅ 足指の歪み・浮き指

立ったときに指が地面に接していない「浮き指」や、小指が内側に巻き込まれるような変形も多く見られます。

これにより足裏のバランスが乱れ、姿勢や歩行フォームにまで影響を及ぼします。

なぜこうした問題が起こるのか?

一言で言えば、「足の使い方が変わってしまったから」です。

・靴文化により裸足での生活が減った

・歩く時間が極端に減った

・足指を“意識して使う”機会がない

このような現代のライフスタイルによって、足の内在筋(細かい筋肉たち)が弱ってしまい、支えきれなくなっているのです。

それでも歩き続ける毎日…

足のトラブルは放置していても自然に治ることはほとんどありません。

しかも、足は「毎日使う部位」。疲れも歪みも、蓄積され続ける性質があります。

つまり、改善のためには意識的なアプローチ=トレーニングが必要なのです。

次章では、この不調の根本にある“足の内在筋”とは何か、そしてなぜ鍛える必要があるのかを解説していきます。

了解しました。それでは、「5つの足活トレーニングで足の痛み改善!」の続きとして――

第2章:足の内在筋とは?──あなたの足に隠れた「使えていない筋肉」

あなたは「足の内在筋(ないざいきん)」という言葉をご存じでしょうか?

これは、足の中でも足首から先にある、小さくて深い筋肉たちのことを指します。

この内在筋が、実はあなたの足の健康や歩行パフォーマンスを左右している「黒子(くろこ)」のような存在なのです。

✅ 内在筋って、どこにあるの?

足には大小合わせて20個以上の筋肉が存在します。

その中で、足の骨と骨の間や、足の裏・甲の中にある短くて細かい筋肉群が内在筋です。

代表的な内在筋には以下のようなものがあります:

- 母趾外転筋(ぼしがいてんきん):親指を外側に広げる筋肉

- 短趾屈筋(たんしくっきん):足指を曲げる筋肉

- 虫様筋(ちゅうようきん)・骨間筋(こっかんきん):足指の安定性を高める筋肉

- 母趾内転筋(ぼしないてんきん):親指を内側に引き寄せる筋肉

これらの筋肉は、足裏のアーチ構造を支える“インナーマッスル”です。

つまり、足元のバランス、衝撃吸収、姿勢の安定に深く関わっています。

✅ なぜ内在筋が大切なのか?

足の内在筋は普段、私たちが意識することのない筋肉です。

しかし、この筋肉が弱くなると次のような問題が起きやすくなります:

- 横アーチが崩れて外反母趾に

- 指が浮いてしまい、浮き指・巻き指に

- 土踏まずが落ちて偏平足・疲れやすい足に

- 歩行時に踏ん張れず、膝や股関節への負担が増加

特に外反母趾や踵の歪みがある方は、この内在筋の低下が大きな原因の一つになっていることが少なくありません。

✅ 靴の文化で“使われなくなった筋肉”

本来、裸足で地面をつかんで歩いていた人間の足は、足指をしっかり使いながら筋肉を鍛えていました。

しかし現代では…

- クッション性の高い靴

- 指先が固定される靴下・スリッパ

- 地面をつかむ必要のない生活環境(フローリングや絨毯)

これらにより、足の内在筋は“使われない筋肉”へと退化しつつあります。

使われなければ衰える。衰えれば支えきれなくなる。それが、足の崩れの始まりです。

✅ どうすれば鍛えられるのか?

内在筋を鍛えるには、「足指を意識的に動かすこと」がカギになります。

これには特別な器具やジムは必要ありません。

大切なのは、

- 正しいやり方で

- 定期的に継続して

- 足の状態を確認しながら行う

この3点を意識することです。

そこで本記事では、足の専門的視点に基づいた5つの足活トレーニングを紹介していきます。

次章では、まず「足の歪みが歩行・姿勢に与える悪影響」について、より詳しく見ていきましょう。

第3章:歪みが歩き方を狂わせる──“悪いクセ”が生む連鎖反応

足は「身体の土台」です。そしてこの土台が歪むと、建物――つまり身体全体にも歪みが広がります。

「足の指が浮いている」

「踵が内側に倒れている」

「外反母趾で靴に当たって痛む」

これらのトラブルは、“歩き方のクセ”を作り出し、さらに症状を悪化させていきます。

✅ 小さな歪みが「歩き方のクセ」になる

たとえば、親指に力が入りにくくなると、無意識に「親指を使わずに歩く」クセがつきます。

すると重心が小指側に偏り、足全体のバランスが崩れてきます。

このとき起こる主な変化は以下の通りです:

- 小指側で地面を蹴るため、足首や膝がねじれる

- 足指が浮き、不安定な立ち方・歩き方になる

- 踵の着地がずれて、膝や腰への負担が増す

つまり足の歪みは、“足→膝→腰→姿勢”という全身連鎖を引き起こすのです。

✅ 「楽な歩き方」が「崩れたフォーム」

多くの人は痛みがあると、無意識にその部分をかばおうとします。

- 外反母趾の痛みで、親指を浮かせて歩く

- 踵の痛みで、体重を前方または外側に逃がす

- 浮き指によって足裏で踏ん張れず、膝がロックされた歩行になる

このように、「楽だから」「痛みがないから」という理由で身についた歩き方は、結果として別の部位に負担を転送する歩き方になります。

✅ その姿勢、実は足のせいかもしれない

たとえば、「猫背」「反り腰」「O脚」など、一見すると足とは関係のないように思える姿勢のクセも、実は足元の崩れから始まっているケースが少なくありません。

浮き指になると重心が後ろに下がり、バランスを取るために腰を反らせる。

外反母趾で足の横幅が不安定になると、膝を内側に寄せて歩こうとする――。

こうして、全身にわたる姿勢の変化が生まれます。

✅ 靴の底の減り方、見たことありますか?

あなたの履いているスニーカーの「かかとの減り方」を見てみてください。

- 外側ばかり減っている

- 片足だけ大きく擦り減っている

- 内側のかかとが斜めに削れている

これは、**あなたの歩き方のクセの“答え”**です。

そして、その答えの多くは、足指の使い方やアーチの崩れに起因しています。

✅ 解決の糸口は「意識して整えること」

ここまででわかるように、足の歪みは全身に影響し、放置すれば悪化の連鎖につながります。

だからこそ、解決には意識的に整えるアプローチが必要です。

その第一歩が、足の内在筋を鍛え、正しい歩行感覚を取り戻すことなのです。

次章では、こうした悪循環から抜け出し、正しい歩行・走行フォームを取り戻すために、何をすべきかを具体的に解説していきます。

ありがとうございます。それでは、第4章をお届けします。

第4章:正しい歩行・走行を取り戻すカギは“足元”にあった

「正しい歩き方をすれば、体は整う」──

これは単なるスローガンではありません。足元が変わると、全身の動きが自然と整うのです。

これまでの章で述べてきたように、外反母趾、踵の歪み、浮き指などの足トラブルは、歩き方のクセや姿勢、さらには膝・腰の不調にまで影響を及ぼします。

では、どうすれば正しい歩行・走行フォームを取り戻せるのでしょうか?

✅ 歩行改善は「足の感覚」を取り戻すことから

現代人の多くは、足裏や足指の感覚が鈍っています。

その理由は明確で、日常的に足指を使うことが少ないからです。

- 靴が足の自由な動きを妨げている

- 地面をつかむ動きが日常にない

- 足指の筋肉(内在筋)が衰えている

この「感覚の鈍さ」は、歩行フォームの乱れや足の力不足に直結します。

✅ 正しい歩行の基本要素とは?

正しい歩行フォームを取り戻すには、以下の4つのポイントを押さえることが大切です:

- かかとの中央と母指球、小指球で着地する

→ 体重を安定して受け止める基本。踵の傾きがあるとバランスが崩れやすい。 - 足裏全体で体重を転がす

→ 外側・内側に偏らず、均等に重心移動させる。 - 親指で地面を押し出す

→ 外反母趾や浮き指があるとここで力が抜ける。足の内在筋が重要。 - 膝とつま先が同じ方向を向いている

→ 骨格的なねじれの確認。歩きながらの癖がここに現れる。

✅ 内在筋トレーニングが「動きの土台」になる

正しい歩き方の実現には、まず足の内在筋(とくに足指を動かす筋肉)を目覚めさせる必要があります。

たとえば…

- 親指と小指をそれぞれ開く練習(外反母趾・内反小趾対策)

- 足指でじゃんけん(足趾の可動性向上)

- 指でタオルをたぐり寄せる(足底筋群の強化)

これらのトレーニングは、足元を整える「最小で最大の投資」です。

そして何より、こうした小さな運動が、歩き方・走り方の感覚を劇的に変える力を持っています。

✅ 正しいフォームが「楽」になる感覚

よくある誤解に、「正しいフォームは意識して頑張るもの」というものがあります。

でも実際はその逆。体の構造が整ってくると、正しい動きのほうが“楽”になるのです。

- 膝を痛めないようにかばう

- 踵が痛くて足を引きずる

- 外反母趾が当たらないように変な角度で着地する

こうした“無意識の不自然さ”が取れると、歩くこと・走ることが驚くほどスムーズになります。

✅ 次章から実践編スタート!

ここまでの章で、足の痛みや不調の背景と、なぜ「足活トレーニング」が必要なのかをご理解いただけたと思います。

次章からは、いよいよ本題である5つの足活トレーニングを、順を追って実践的にご紹介していきます。

まずは基礎中の基礎、「足指じゃんけん」からスタートしましょう。

第5章:足活トレーニング①──足指じゃんけんで細かく動かす

「足指を動かして」と言われて、スムーズにグー・チョキ・パーができますか?

もし「うまく動かない」「指がつる」「どう動かせばいいのかわからない」と感じるなら、それは内在筋が眠っている証拠です。

この章では、足活トレーニングの基本中の基本、「足指じゃんけん」をご紹介します。

これは、すべての足活トレーニングの土台とも言えるメニューです。

✅ 足指じゃんけんとは?

名前の通り、足指を使って「グー・チョキ・パー」の形をつくる動作です。

手の指よりも動かしにくいため、意識的なトレーニングが必要ですが、その分足の内在筋を総合的に刺激する効果があります。

✅ 各動作のポイント

▶ グー(握る)

- 足の指をギュッと握りこむ

- 足底の筋肉(足底腱膜や短趾屈筋など)をしっかり使う

- 指の関節をしっかり丸める

👉 浮き指・アーチ低下の改善に効果的

▶ パー(開く)

- 足指をできるだけ開く(親指と小指の間を広げる意識)

- 指がバラけにくい人は、まずは小さな開きでもOK

- 最初はつりそうになる場合もあるので無理は禁物

👉 外反母趾・内反小趾の予防と改善に有効

▶ チョキ(交互に動かす)

- 親指を立て、他の指を下ろす or その逆

- 難易度が高いため、最初はイメージトレーニングからでもOK

- できない場合は親指だけ上下に動かすことからスタート

👉 親指と他の指を分けて動かす力=神経系の活性化につながる

✅ トレーニングのやり方

1日3分、1回10セットずつから始めましょう。

- 裸足で床に座る、または椅子に座ってリラックス

- 両足同時でも、片足ずつでもOK

- まずは形にこだわらず、動かそうとする意識が大切

- つりそうになったら中断し、マッサージやストレッチを挟む

続けることで、明らかに指の動き・温まり方が変わってきます。

✅ 実感できる変化の例

- 地面にしっかり足がつく感じが出てくる

- 足の裏にハリを感じるようになる(筋肉が使われている証拠)

- 立ったときの安定感が増す

- 歩行時に親指を使っている感覚が出てくる

小さな運動ですが、効果は驚くほど大きいのが足指じゃんけんです。

✅ 応用編に備えるための“基礎の土台”

このトレーニングは、次に紹介する中級トレ(足趾でタオルをたぐる・アーチ保持運動など)につなげるための「起動スイッチ」のような存在です。

- 感覚を目覚めさせる

- 可動性を広げる

- 筋肉と神経をつなげる

これらの目的を達成したうえで、次のステップに進むことで、より効果的に内在筋を鍛えることができるのです。

ありがとうございます。それでは、「5つの足活トレーニングで足の痛み改善!」第6章をお届けします。

第6章:足活トレーニング②③④──内在筋を意識する中級トレ3選

第5章では、内在筋の“目覚め”として「足指じゃんけん」を紹介しました。

この章では、より実践的に足のアーチや安定性を高めるための中級トレーニングを3つ紹介します。

どれも特別な器具は不要。

家庭で今日からできる、でも続ければ確実に変わる――そんな内容になっています。

✅ トレーニング②:タオルギャザー(足指たぐり寄せ運動)

目的:足指の屈曲筋を強化し、アーチの崩れ・浮き指を防ぐ

■ やり方

- 床にタオルを敷く(フェイスタオルが理想)

- 椅子に座って足裏をタオルに乗せる

- 足指でタオルをたぐり寄せるように動かす(ギュッ、ギュッと)

- 片足で5〜10回を1セット、左右2〜3セット行う

■ ポイント

- 指先だけでなく、足の付け根から握るように使うのがコツ

- 指がつる場合は無理せず、回数を減らしてもOK

- 慣れてきたら、タオルの上に500mlのペットボトルを置いて負荷をプラス

■ 効果

- 足指の握力向上

- 足底の筋力アップによる衝撃吸収力向上

- 足裏の“疲れにくさ”や“踏ん張り感覚”が変わる

✅ トレーニング③:アーチドーム(アーチ形成&保持トレーニング)

目的:内在筋を使って土踏まず(内側アーチ)を支える力を養う

■ やり方

- 椅子に座り、足裏全体を床につける

- 指先・かかとを動かさずに、土踏まずを“キュッと持ち上げる”ように意識

- この状態を5秒キープし、脱力する

- 10回を1セット、1日2セットからスタート

■ ポイント

- 足指を曲げずに土踏まずだけを引き上げる感覚

- 難しい場合は、まずは感覚を養う「意識トレ」からでもOK

- 慣れてくると、歩いているときにもアーチを感じられるようになる

■ 効果

- 偏平足の予防・改善

- 足裏のバランス能力向上

- 歩行・走行時の衝撃コントロール力の向上

✅ トレーニング④:ヒールレイズ+親指キープ

目的:踵・親指の連動を強化し、正しい蹴り出し動作を獲得する

■ やり方

- 素足で立ち、両足を肩幅に開く

- 両足の親指に意識を集中しながら、ゆっくりと踵を持ち上げる

- 踵を上げたまま3秒キープ → ゆっくり下ろす

- 10回を1セット、1日1〜2セットから始める

■ ポイント

- 親指に体重をかけて上がることが重要(小指側に逃げないよう注意)

- 踵を上げたときにふらつく場合は、最初は壁や椅子を支えにしてもOK

- 指先ではなく“母趾球(ぼしきゅう)”で地面を押す意識を持つ

■ 効果

- 親指の踏み込み力の回復

- ふくらはぎやアーチ筋の同時強化

- 歩行・ランニング時の「蹴る力」が明確に強くなる

✅ この3種トレーニングの重要性

この3つのトレーニングは、以下の流れで構成されています:

- タオルギャザー:足指の動きを細かく起動

- アーチドーム:筋力と神経制御で“支える”力を育てる

- ヒールレイズ:動作としての“使い方”を覚える

つまり、「動かす → 保つ → 使う」という段階で足を育てる設計です。

✅ 次章は応用編「第5の足活トレ」へ!

いよいよ次章では、これら基礎&中級を踏まえて歩き方・走り方に直結する“応用トレーニングをご紹介します。

足元から変わる感覚を、次章でより深く体感していきましょう。

第7章:足活トレーニング⑤──歩き方に直結!応用実践トレーニング

ここまで紹介してきた4つのトレーニングを積み重ねていくと、

足の感覚が目覚め、筋力がつき、土台の安定感が高まってきます。

第7章では、いよいよそれらを“実際の歩き方や走り方”に落とし込む応用トレーニングを紹介します。

このトレーニングこそが、足活トレーニングの「最終仕上げ」であり、歩行・走行フォームの質を劇的に変える一歩になります。

✅ トレーニング⑤:つま先コンシャスウォーク(意識歩行)

目的:足指とアーチの連動を意識しながら、正しい重心移動を身につける

■ やり方(屋内 or 靴を脱いだ状態でOK)

- 裸足で立ち、両足の裏に意識を集中

- 一歩踏み出すとき、踵→(足裏中央)→母趾球→親指の順に体重を移動させる

- 指で地面を「押し出す」ように蹴る

- ゆっくり10歩ずつ前進しながら、この一連の動きを繰り返す

- できれば鏡の前でフォーム確認 or 動画で自分を撮影して確認

■ 意識するポイント

- 踵から入るときに膝がロックしないように軽く緩める

- 蹴り出すときに親指側で最後まで押せているかを確認

- 腰や上半身はできるだけ脱力し、下半身よりも先行して移動する。

■ 応用レベル(慣れてきたら)

- 坂道や芝生など「不安定な路面」で練習

- 踵を少し浮かせた状態で歩く(つま先歩き)で負荷を増す

- スローモーションで歩行することで動きの質を高める

✅ どこが“応用”なのか?

このトレーニングは、内在筋トレーニングの「動き」を、歩行という日常動作に直結させる橋渡しです。

ただ鍛えるだけでなく、「どう使うか」を体に覚え込ませることで、以下のような変化を感じられるようになります。

■ トレーニングを重ねることで期待できる変化

- 足の運びがスムーズになる

- 着地音が静かになる(衝撃吸収できている)

- 長距離を歩いても疲れにくくなる

- 走るときに“蹴り返し”が明確に感じられる

✅ 膝や腰にも変化が出る理由

足指を使うと、地面からの衝撃が吸収され、膝や腰への負担が激減します。

実際にこの歩行法を実践することで、

- 膝の痛みが消えた

- 腰が前よりも軽く感じる

- 歩幅が広がった

といった声が多く寄せられています。

これは、単に足の筋力がついたからではなく、「正しい動き」に戻ったからです。

✅ 忘れてはならない“再学習”という視点

私たちは成長とともに、体の使い方を“なんとなく”で覚えてきました。

しかし、多くの人が20〜30代以降、自分の足の使い方を正しく学び直すことはしていません。

この足活トレーニング⑤は、まさに再学習のチャンスです。

- 足はこう着地し、こう蹴るのが自然

- この動きのときに膝がねじれない

- 指で支えた方が、全身がブレない

こうした新しい気づきが、歩くこと・走ることの質を一段上へと引き上げてくれます。

次章では、いよいよまとめとして、足活トレーニングがもたらす全身の変化・継続の意義・これからの取り組み方についてお話しします。

第8章:足から全身へ──継続で変わる体と未来への一歩

足活トレーニングを続けていると、ある日ふと気づきます。

「そういえば最近、膝が痛くない」

「長く歩いても疲れにくくなった」

「走るフォームが安定してきた気がする」

そう、これは地味だけど確実な変化。

そしてその変化は、“足”から始まり、“全身”へと波及していきます。

✅ 足元が変わると、体は勝手に整い始める

体のどこかに痛みや不調があるとき、多くの人はその場所ばかりに意識が向きます。

膝が痛ければ膝を揉む。腰がつらければストレッチをする。

でも実は、その痛みの原因が「足元」にあることは少なくありません。

- 足のアーチが潰れている

- 踵が内側に倒れている

- 指が浮いている、握れていない

こうした足の崩れが、姿勢・骨格・重心・バランスのすべてに影響するのです。

✅ 足活を継続する人に起こる“3つの変化”

- 意識の変化

「歩き方や立ち方に注意を向ける」ようになります。

今までは気にしていなかった“無意識のクセ”に気づけるようになります。 - 身体感覚の変化

足指が動くようになり、アーチが支えられるようになってくると、

「安定して立てる」「体幹がブレにくくなる」といった感覚が芽生えてきます。 - 動作全体の変化

歩く、走る、階段を上るなど、日常動作が軽やかになっていきます。

正しいフォームで動けることで、疲れにくさ・ケガ予防・パフォーマンス向上にもつながります。

✅ 地味で地道。でも確実に変わる。

足活トレーニングは、派手なトレーニングではありません。

1日3〜10分程度、ただ足指を動かしたり、地味な姿勢で足を意識するだけ。

でもこの地道な積み重ねが、体の土台を変えていきます。

家を建てるとき、土台がグラグラではその上に立つ柱も崩れやすくなるように、人の体も足元が安定すれば全体が整っていくのです。

✅ 「続けられる工夫」をしよう

習慣化するコツは、とにかくシンプルに、日常に組み込むことです。

- 歯を磨きながら足指じゃんけん

- テレビを見ながらタオルギャザー

- 電車待ちのときにアーチドームの意識

- ウォーキングのついでに意識歩行を実践

続けるための工夫は人それぞれ。

最初は週3回でも十分です。「継続は力なり」という言葉は、まさに足活のためにあるような言葉です。

✅ 足活は「未来の自分への投資」

歩ける未来は当たり前ではありません。

40代、50代、60代…年齢を重ねても自分の足でしっかり立って歩けることがどれだけの価値を持つかは、後になってから実感するものです。

- 外出が楽しめる

- 趣味のランニングを続けられる

- 子どもや孫と遊べる

- 人の手を借りずに生活できる

これらすべては「足が健やかであること」が前提です。

✅ 最後に──今日の3分が、10年後の自分を守る

足の内在筋は、今日からでも鍛えられます。

何歳からでも遅くありません。

そして、あなたの足が変われば、人生の歩み方そのものが変わっていきます。

「5つの足活トレーニング」を通じて、あなたの身体が本来の機能を取り戻し、

痛みなく、自由に、しなやかに動ける未来を手に入れられることを願っています。

公式LINEにご登録お願いします。

お知らせ:足活体操教室(足から全身を整えて楽しく運動できる体をつくる)

内容: ブログ内参考

足からの整体ケア&全身体操

場所:北九州小倉北区中井4-5-24-1F:のうだ整骨院内(Tel:093-563-3325)

時間:午前11時~12時

料金:入会金:5,000円 月会費:4,000円

個別指導:1時間:10,000円(予約制:オンライン可)