序章:その痛み、“筋力不足”じゃないかもしれない

「疲れがたまると足が回内して、足底に痛みが出る。これは筋力不足だろうか?」

そう感じて、より多くの筋トレや走り込みを増やそうとするランナーは少なくありません。しかし、こうした行動の裏には大きな誤解があります。実は「筋力が足りない」のではなく、「筋力を正しく使えない身体の状態」に陥っているのかもしれません。

ランニング障害の背景には、表面に現れる足や膝の痛みだけでなく、体全体の構造的な連動性の崩れが隠れています。今回は、その中でも“上半身と下半身の連動”に着目し、なぜそれがパフォーマンスと障害予防の鍵になるのかを解き明かしていきます。

第1章:足は「結果」であり、「原因」ではない

足底筋膜炎や回内足は、よく見られるランニング障害の一つです。しかし、足に現れるこれらの症状は、実は身体全体の問題の“結果”にすぎません。特に、骨盤や胸郭といった体幹部の機能が崩れると、膝下の筋肉に過剰な代償がかかり、やがて足部で問題が顕在化します。

🔍 回内足と体幹崩れの因果関係

| 上位構造の崩れ | 下位構造への影響 | 結果として起こる障害 |

|---|---|---|

| 骨盤後傾 | 股関節伸展制限、腰椎の屈曲 | 足部での衝撃吸収低下→回内足、足底筋膜炎 |

| 胸郭のリブフレア | 腹圧低下、体幹不安定 | 膝・足部への代償的負荷→シンスプリントなど |

このように、足のトラブルは「地面との接点」ではあるものの、「運動連鎖の最終地点」でもあるという視点が重要です。

第2章:骨盤の前傾と後傾──フォームを決定づける“支点”

骨盤は、下肢と体幹をつなぐ“支点”のような存在です。骨盤の前傾が自然に保たれていれば、股関節がしっかり伸展でき、ランニング動作の中でスムーズな推進力が得られます。しかし、骨盤が後傾すると、股関節は屈曲位で固まりやすくなり、重心は踵寄りに下がり、体の上下動も増えます。

すると、足でのブレーキ動作が増えて回内が強くなり、足底への負担が一気に高まります。骨盤のポジションの崩れは、膝下の筋肉だけでなく、足のアーチ構造にも大きな影響を与えるのです。

✅ 骨盤の傾きとランニング効率の関係図

骨盤前傾 → 股関節伸展◎ → 推進力↑/腹圧低下リスクあり

骨盤後傾 → 股関節屈曲↑ → ブレーキ動作↑/回内足リスク↑

✅ 骨盤前傾・後傾とは?

| 種類 | 特徴 | メリット | リスク |

|---|---|---|---|

| 骨盤前傾 | 骨盤が前に倒れ、腰が反る | 股関節伸展しやすい | 腰痛・腹圧抜け・リブフレア(肋骨の開き) |

| 骨盤後傾 | 骨盤が後ろに倒れる、猫背気味 | 腹部安定性◎(一時的) | 股関節出力低下・足部過負荷 |

結論としては、重要なのは「前傾/後傾どちらが良いか」ではなく、可動性と安定性が両立した骨盤のポジションを走行中に動的に保てることです。

第3章:胸郭と脊柱が崩れると、なぜ股関節や足が動かなくなるのか?

体幹の構造である「胸郭」と「脊柱」は、骨盤とともに体の“重心軸”をコントロールする最上位機構です。胸郭が前方に開いてリブフレア(肋骨の開き)を起こすと、横隔膜と骨盤底筋の連携が乱れ、腹腔内圧(IAP)が維持できなくなります。その結果、体幹が不安定となり、股関節や膝・足部の筋肉が姿勢保持や安定のために代償的に働かされ、負荷が集中していきます。

🧠 リブフレアが招く連鎖的な問題

- 横隔膜が引き上げられ、呼吸が浅くなる

- 腹圧が逃げて体幹が不安定に

- 骨盤が前傾しすぎ、腰椎過伸展 → 大腿直筋・腰方形筋が過活動

- 下肢筋の代償的収縮 → 足底やアキレス腱に負荷集中

このように、胸郭のわずかなポジションの乱れが、最終的に足部の障害につながるのです。

✅ 正しい胸郭と脊柱の動きのイメージ

| 構造 | 正常な動き | 機能的な役割 |

|---|---|---|

| 胸郭 | 下方回旋しながら吸気・呼気 | 横隔膜と腹圧を活かす安定装置 |

| 脊柱 | S字カーブと回旋の連動 | 姿勢保持+回転動作の出力源 |

次章では、胸郭・骨盤・足部をつなぐ「呼吸と連動運動」の視点から、構造とパフォーマンスを統合していきます。

第4章:呼吸と腹圧が“パフォーマンスの軸”を作る

呼吸で体幹が安定する理由

呼吸は「酸素を取り込む動作」であると同時に、「体幹を安定させるメカニズム」でもあります。吸気時に横隔膜が下がり、腹腔内圧(IAP)が高まることで体幹の芯が安定し、四肢の自由な動作が可能になります。これがいわゆる「軸の確立」です。

もし胸郭がリブフレアしていたり、横隔膜が上方で固着していたりすれば、呼吸は浅くなり、腹圧も維持できません。その結果、股関節の安定性や可動性が失われ、膝下・足部への過剰な負荷へとつながります。

✅ 呼吸と体幹の連動イメージ

【正常時の呼吸と動作連動】

- 吸気 → 横隔膜が下がる

- 腹圧が高まり体幹が安定

- 四肢が自由に動き推進力が高まる

【異常時(リブフレアなど)】

- 吸気時に胸郭のみが開く → 腹圧が高まらない

- 骨盤が不安定になり、下肢代償が起こる

- 股関節・膝下・足部に過剰な負荷が集中

呼吸主導の動きが“連動”を取り戻す

呼吸がしっかりと深く、横隔膜が動き、腹圧が高く維持されていると、骨盤と胸郭の連動が滑らかになり、走りの中で“ブレない軸”が生まれます。

つまり、「呼吸の質を高める」=「連動の質を高める」ことと同義です。

🖼️ 正常 vs 異常の呼吸と姿勢比較図

| 見出し | 正常パターン | 異常パターン |

| 呼吸時の横隔膜の動き | 下方に収縮 → 腹圧UP | 上方固定 → 腹圧低下 |

| 胸郭 | 自然な閉鎖と下方回旋 | リブフレア(前方突出) |

| 骨盤 | 安定し、股関節が自由に使える | 骨盤が過前傾・腰部伸展過多 |

| 足部への影響 | 力の伝達がスムーズ | 過剰な代償による足部ストレス |

📘 ミニコラム:呼吸主導のウォームアップとは?

多くのランナーはウォームアップを「関節を動かすもの」と考えがちですが、呼吸主導のウォームアップは“内側からの準備”を整える手段です。

- 例えば「ドローイン+呼吸」:仰向けで膝を立て、横隔膜の動きを意識して鼻から息を吸い、ゆっくり吐く。腹圧を高める感覚をつかむ。

- 呼吸×四肢動作:呼吸に合わせて股関節を開閉、肩甲帯を滑らかに動かすなど、連動を取り戻す。

こうしたルーティンを取り入れることで、走り始めから安定した軸が作られ、フォームの崩れやケガの予防にもつながります。

足活メソッドでは呼吸動作法が基本メニューにあります。呼吸法は全身運動と連動しますので、まずは

呼吸で全身の動き理解してもらいます。

🔬 参考エビデンス・研究情報

- Hodges et al., 2001:呼吸時の横隔膜の収縮は体幹筋群(腹横筋・多裂筋)との連動があり、姿勢制御に貢献することを示す。

- Kolar et al., 2010:腹腔内圧の維持が脊柱と骨盤の安定性を高め、四肢の運動効率を向上させることを報告。

- Park et al., 2017:体幹トレーニングと呼吸訓練を併用することで、下肢筋力とバランス能力が有意に改善。

第5章:連動性を高める“体幹主導”の動きづくり──動作の質がパフォーマンスを決める

✅ “体幹から動く”とはどういうことか?

ランニング動作は「足で走る」イメージが強いかもしれませんが、本来は 体幹主導の運動連鎖 であり、体幹が動きの起点(プロキシマルイニシエーション)になります。つまり、腕や脚は“結果”として振り出されるもので、最初に動くべきは胴体=体幹なのです。

✅ プロキシマルイニシエーションとは?

「プロキシマル(proximal)」=身体の中心に近い部分(=体幹や骨盤)

「イニシエーション(initiation)」=動きの“開始”を意味します。

つまり、「動きは体の中心(体幹・骨盤)から始まるべき」という考え方が、プロキシマルイニシエーションです。

✅ ランニングにおける「動作の伝達ルート」

[体幹(胸郭・骨盤)]→[股関節]→[膝関節]→[足関節]→[足]

- 体幹の回旋(上部胸郭)が作られない → 腕振りがブレる → 体幹の軸がズレる

- 骨盤が硬い or ブレる → 股関節の伸展・回旋が制限される → 膝や足が代償

このように「ブレない胴体」があるからこそ、「しなやかな手足の動き」が可能になります。

✅ 実際のフォームに表れる“体幹主導”の特徴

| 動き | 体幹主導のフォーム | 手足主導のフォーム(エラー) |

|---|---|---|

| 腕振り | 肋骨の回旋と連動して自然に振られる | 肩主導で振る → 背中・肩が緊張 |

| 足の接地 | 股関節主導で振り出され、真下に着地 | 膝下から振り出し → 接地が前方にズレてブレーキ |

| 推進 | 骨盤の傾き+体幹の回旋で推進力を生む | 上半身が固定 or 抜け → 推進力が弱い |

✅ トレーニング戦略:動作の“質”を高める3ステップ

① 体幹の回旋と重心移動の再教育

- 【種目例】

- チューブローテーション(立位で骨盤固定し胸郭だけを回旋)

- ツイストウォーク(肩と骨盤を逆方向に動かしながら歩く)

- 【目的】

- 脊柱の柔軟性と、回旋主導の動作感覚を養う

② ストライドを“後方”に広げる動作学習

- 【種目例】

- 壁押しヒップエクステンション(骨盤を安定させたまま脚を後方に伸展)

- 骨盤前傾を保ったスキップ

- 【目的】

- 股関節の伸展で推進する感覚の獲得(=膝下振り出しの回避)

③ 足趾・足首の活性化で接地精度を上げる

- 【種目例】

- タオルギャザー

- つま先歩き&かかと歩き

- 【目的】

- 足のセンサー(固有感覚)を呼び覚まし、接地反応を正確にする

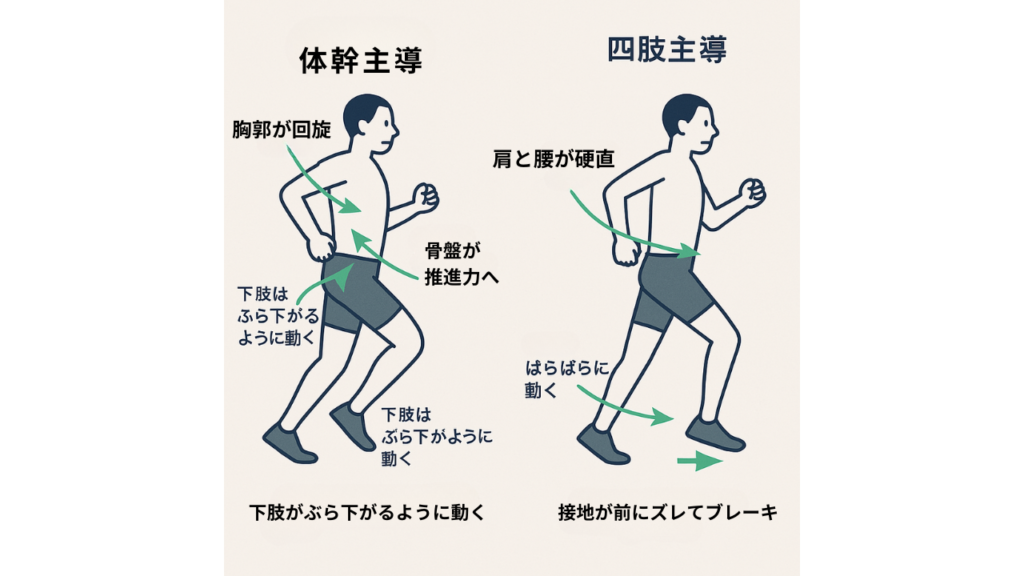

🖼️ 体幹主導 vs 四肢主導の動き比較図

左側:体幹主導

- 胸郭が回旋

- 骨盤が傾き推進方向へ

- 下肢はぶら下がるように動く

右側:手足主導

- 肩と腰が硬直

- 手足がばらばらに動く

- 接地が前にズレてブレーキ

📝 ミニコラム:体幹トレーニングより“動きの再教育”が先

体幹トレーニングは確かに重要ですが、それ以上に大事なのは 「正しい動き方を思い出すこと」。動的な動作の中で、重心移動や反力を使える体の使い方こそ、怪我をしないフォームへの第一歩です。

📚 引用・エビデンス

- Kibler WB, Press J, Sciascia A. “The Role of Core Stability in Athletic Function.” Sports Med. 2006.

- Myer GD et al. “The Influence of Core Stability on Lower Extremity Biomechanics.” J Strength Cond Res. 2008.

- Sahrmann SA. “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes.” 2002.